ここまでわかった市原の遺跡2 上総国分僧寺展3

本格的なB期伽藍

展示風景 このブースでは、本格的な伽藍の造営について解説しています。

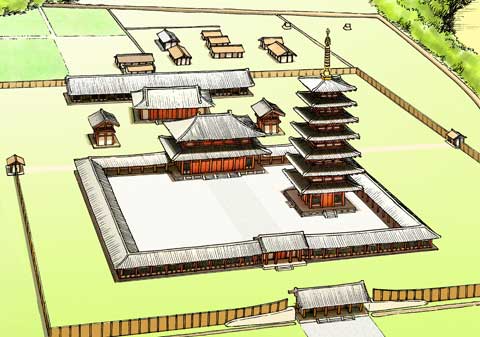

A期の建物はやがて解体され、七重塔を金堂・中門・回廊で囲む荘厳な伽藍が造営されました。

本格的なB期伽藍の始まりです。

寺の付属施設も整理され、伽藍地北側の寺院地内に集められました。

造寺施設としての仕組みが整いつつあったようです。

B期伽藍の造立を始めたのは、いつごろなのでしょうか。

瓦の文様が鍵となります。

上総国分寺の瓦は、天平17年(745年)に再整備された平城宮瓦の流れを汲むことから、だいたい同じ頃の製作と思われます。

とくに天平19年(747年)には、諸国国分寺の造営の遅れが問題視され、郡司層の協力を得て工事を進めるよう、督促の詔が発布されています。

このころの政治動向が、上総国分寺でも本格整備建設への画期となったものと考えられます。

本格的な伽藍の工事に入った段階

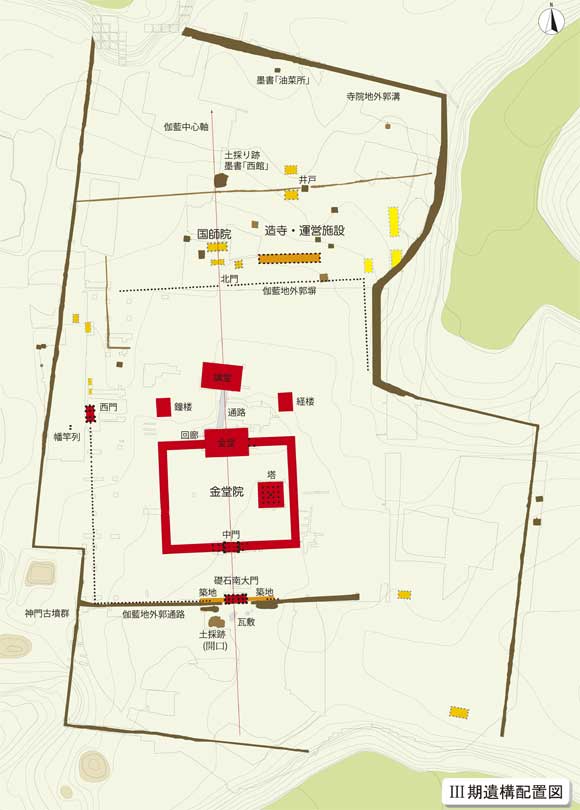

A期建物が東に傾いていたのに対し、B期の本格的伽藍は若干西に傾いていました。

講堂のみ東傾するのは、A期中心建物の基壇を再利用しているためと思われます。

なお、かつては伽藍周囲に散っていた付属施設が、統廃合されつつ伽藍地の北方に集約されています。

A期の東南ブロックにあった3棟の施設は、ここへ同規模のまま移築されています。

造寺施設として整備されたのでしょう。

本格的伽藍の完成段階

上総国分僧寺の伽藍配置

金堂の両側から長大な回廊を巡らせ、その中に七重塔を配置しています。

塔は伽藍中心軸の中央ではなく東側にあり、本来は東西双塔を正式とする意識が働いていたと思われます。

奈良県明日香村の大官大寺跡に配置が似ており、これを手本にした可能性が高いものです。

大官大寺塔跡(奈良県明日香村)

B期伽藍造営期の遺構

南大門跡

南大門跡は、上総国分寺址調査団による主要伽藍の確認調査で北半分を、上総国分寺台遺跡調査団による本調査で南半分を調査しました。

写真は後者で、門の両側に板塀の柱跡が、数珠繋ぎの穴として見えています。

南大門は金堂院の正面玄関となるため、規模・構造ともに最も威厳ある門として造られました。

柱間は5間もあり、礎石建ちで瓦を葺いていました。両翼には築地を配し、堂々たる風格でした。

重要な祭典以外に使われることはなく、日常の通用口は東・西門を使っていたと考えられます。

長大な運営施設の出現

伽藍の建設時(2期)は、造寺施設として4棟の掘立柱建物が営まれていましたが、伽藍が落成したころ、長大な東西建物1棟に集約されています。

造寺から運営への転換を示すのでしょう。

上総国分僧寺の七重塔 (模型・市役所ロビーに展示)

上総国分寺の七重塔は、現存する礎石の位置から、初重で一辺36尺あったと推定できます。

国分寺としては最大級で、畿内の官寺に匹敵、あるいは上回る大きさでした。

計算によれば、高さ60メートルを超える超高層建築だったようです。

西門跡

祭典の時しか使われなかった南大門に対し、日常の通用門だった考えられるのが、東西門です。

上総国分僧寺の西門は、最初から掘立柱建物で、瓦葺きではなかったようです。

伽藍地東側にも同規模の東門があったと考えられます。

本格的な伽藍に関わる遺物

国分僧寺を表した墨書

「金寺」(こんじ)・「金」(こん)

国分僧寺の正式名称、「金光明四天王護国之寺」を略したもの。

灯明関係

「油菜所」(あぶらなしょ)と墨書された杯

寺院地の北辺から出土しました。

当時、その一帯は空き地でしたので、油菜栽培の空間で、簡単な製油施設が置かれていたのではないでしょうか。

灯火用の燃料として使われたものと考えられます。

灯明皿に使われた小型杯

伽藍地の北側からは、奈良時代の小型の土師器杯が多数見つかっています。

油煙痕があることから、灯明皿として使われたことがわかります。

政所院や講師院では、かなりの量の菜種油を消費したのでしょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市原市埋蔵文化財調査センター

〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地

電話:0436-41-9000

ファックス:0436-42-0133

メール:bunkazai-center@city.ichihara.lg.jp

休所日:土曜日・日曜日・祝日

更新日:2022年04月18日