ここまでわかった市原の遺跡2 上総国分僧寺展10

古代伽藍の衰退

展示風景 このブースでは、創建いらい維持されてきた伽藍の衰退にふれます。

9世紀第4四半期ころになると、政所院は急速に衰退しました。

寺の施設保全システムに大きな変化があったことは確実です。

国分寺自身による伽藍管理能力が、失われつつあった時期と考えられます。

国分寺の営繕は国司の責任でもありましたが、『上野国交替実録帳』の記載から察するに、上総でも平安中期以降は、積極的な維持管理が停滞していたものと思います。

寺院地も厳格に保全されなくなります。

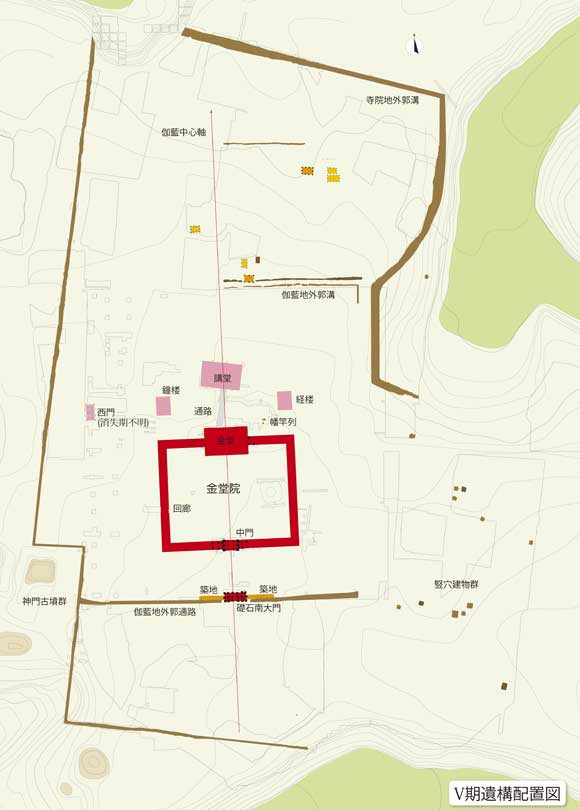

寺院地外郭溝は、特に東南部において埋没が進み、東側の荒久遺跡から竪穴建物群の侵入が本格化します。

11世紀には二度目の火災を受け、衰退に追い打ちをかけたと考えられます。

その後、同規模の伽藍を再建した形跡は認められません。

政所院の衰退期

政所院は大型建物が消滅し、機能がほぼ停止したものと思われます。

寺院地内には竪穴建物の侵入が進んでおり、寺院地が明確に保全されなくなりつつあります。

主要伽藍の衰退期

政所院から掘立柱建物が完全に消え、寺院地内に竪穴建物群の侵入が本格化します。

寺院地外郭溝は埋没が進み、東南部においては完全に消滅しています。

主要伽藍の状況は全く不明ですが、伽藍正面に竪穴建物の進出が認められないことから、一応は存在したと考えられます。

11世紀に2度目の火災か

寺院地東南部の873廃棄土坑に、壊れた灰釉陶器や須恵器、炭化したアワや建築部材、釘、焼けて破損した鏡などが捨てられていました。

いっしょに出土した土師器の特徴から、11世紀前葉を中心とした事件と推測できます。

この火災は天災か、人災によるものか、残念ながらはっきりしていません。

長元元年(1028年)、平氏一族の平忠常が上総国府を襲撃した折に巻き込まれた可能性もありますが、現時点で確証を得ることはできません。

それには遺物の廃棄年代を絞り込む必要がありますが、炭化アワの炭素年代測定を実施すれば、良い結果が得られるかもしれません。

古代伽藍の衰退に追い討ちをかけたであろう火災の物証、873廃棄土坑の遺物をじっくりご覧ください。

873廃棄土坑

径180センチメートル×深さ118センチメートルの土坑で、多量の須恵器・灰釉陶器の破片が発見されました。

これらは生産年代に幅があるにも関わらず、ほぼ完全な形に復元できたことから、長期間伝世されてきた国分寺の什器が、あるとき一斉に壊れ、まとめて捨てた跡と考えられます。

出土品は貴重な物が多いため、単なる火災後のゴミ捨て穴ではなく、高級什器の廃棄専用に掘られたのかもしれません。

埋めるとき、何らかの祭祀行為を行った可能性もあり、これに土師器群を用いたのかもしれません。

873廃棄土坑から見つかった遺物

炭化アワ

穀物倉も被災したのでしょうか。多量に見つかっています。

不明銅製品(奈良・平安時代)

八稜鏡(奈良・平安時代)

熱を受け、破損・変形しています。

猿面硯(平安時代)

名称は、木枠に入れた状態の硯面が、猿の顔に似ていることから来ています。

平安時代から登場し、高級品として扱われました。

上総国分寺の出土品も、高僧に愛用された品だったのではないでしょうか。

猿面硯は須恵器と同じ技法で作られますが、僧寺の出土例は、須恵器の甕を削って作ったと思われます。

甕自体は、武蔵国の南比企で8世紀に作られたものです。

平安時代に硯として加工されたのでしょうか。

11世紀の火災に遭うまで、永く大切にされてきたのでしょう。

足高高台付土器(11世紀前半)

小型杯・小皿(11世紀前葉)

上の二枚の写真で示した土器群は、灰釉陶器や須恵器と違い、生産された時代と破棄された時代に差がないと思われることから、火災が起こった年代の基準資料としています。

633土採り跡の杯群と比べると、ずいぶん小型化していることがわかります。

杯の小型化は11世紀前葉の特徴で、11世紀後葉になると器高が低くなり、小皿化が進むと考えられます。

灰釉 環状把手付長頸瓶(9世紀後半〜10世紀)

灰釉 長頸瓶(9世紀〜10世紀)

愛知県猿投産。

須恵器 四耳壺(8世紀末〜9世紀初頭か)

東海地方で焼かれたものでしょうか。

須恵器 甕

東海地方産?

須恵器 甕(7世紀〜8世紀前半)

東海地方の製品です。

生産年代が国分寺建立よりも古いので、国府寺院や国府などから、国分寺建立後に什器として持ちこまれ、11世紀まで伝世したと考えられます。

須恵器 甕(9世紀後葉〜末)

武蔵国(東金子か南多摩)の製品と思われます。

完成後に火を受けて焼けた跡があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市原市埋蔵文化財調査センター

〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地

電話:0436-41-9000

ファックス:0436-42-0133

メール:bunkazai-center@city.ichihara.lg.jp

休所日:土曜日・日曜日・祝日

更新日:2022年04月18日