ここまでわかった市原の遺跡2 上総国分僧寺展5

上総国分寺の瓦

展示風景 このブースでは、上総国分寺の古代瓦を実際に葺いた状態で展示しています。

上総国分僧寺跡から出土した瓦は、整理箱で約9000箱におよびます。

ほとんどが平瓦(ひらがわら)や丸瓦(まるがわら)で、文様をもった軒平瓦(のきひらがわら)や軒丸瓦(のきまるがわら)は、瓦全体の中で占める割合はかなり低いと言ってよいでしょう。

これらの瓦のほかに、平瓦を縦に二つに割って使用したと思われる、熨斗瓦(のしがわら)などがあります。 棟端に葺かれる鬼瓦(おにがわら)は、今のところ見つかっていません。

上総国分寺の瓦は、ほかの国分寺に比べて笵種が少ないことが指摘されています。

とくに軒平瓦でその傾向が顕著です。

軒平瓦のほとんどは、均整唐草文(きんせいからくさもん)という文様がつけられたものです。

均整唐草文軒平瓦と組み合わせられたのが二十四葉単弁蓮華文軒丸瓦(にじゅうよんようたんべんれんげもんのきまるがわら)です。

軒丸瓦については、ほかに重圏文軒丸瓦(じゅうけんもんのきまるがわら)も目立ちます。

上総国分寺の古代瓦

二十四葉単弁蓮華文軒丸瓦と均整唐草文軒平瓦。これらは最初から上総国分寺用に焼かれ、僧寺・尼寺とも同じ笵が使われました。本格的な設計による上総国分二寺の創建瓦といえます。

瓦の系譜

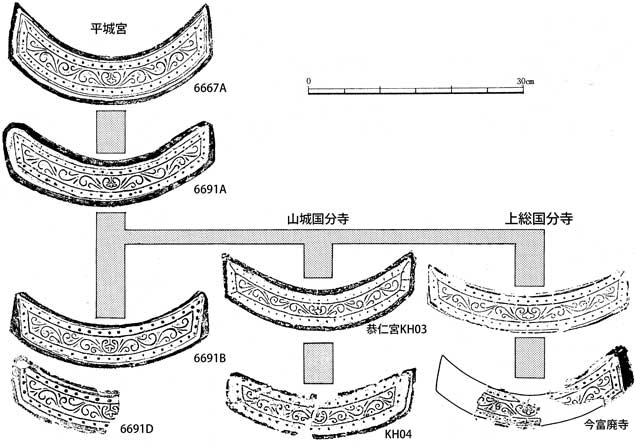

二十四葉単弁蓮華文軒丸瓦と均整唐草文軒平瓦は、平城宮の軒先瓦(それぞれ6225型式・6991型式)の流れをくむものです。

このうち軒平瓦6991型式については、くわしく研究が進んでおり、上総国分寺瓦の成立年代を推測することができます。

平城宮軒平瓦6991型式は、天平年間一桁代に成立し、天平10年前後に法隆寺東院の造営、天平12年(740年)以降に恭仁宮造営に使われ、天平17年(745年)の平城還都直後の第二次大極殿院などの造営で本格的に用いられています。その後、平城宮では、天平宝字年間まで制作が続けられたとされています。

平城宮軒平瓦6991型式は、AからFの6種類の異笵が確認されていますが、A・Fが古く、B・Dは天平勝宝年間に下るものと考えられています。

上総国分僧寺の軒平瓦は、平城宮6991Aを忠実に模そうとしたために力強さを失った山城国分寺瓦(KH03)より優れているため、平城宮6991のAからBにいたる正統的な流の中で成立した異笵と見なす意見があります。

上総国分寺瓦の成立年代は、6991Bに近いものの、やや先行する可能性もあり、天平末年から天平勝宝初年ころと考えられています。

引用文献

宮本敬一 1994年 「上総国分寺の成立 −尼寺の造営過程を中心に−」 『東海道の国分寺 −その成立と変遷−』 栃木県教育委員会発行 所収

上総国分寺創建時均整唐草文軒平瓦の系譜(宮本1994から抜粋)

郡名を示す文字瓦

上総国分僧寺からは、古代上総国の周准郡・埴生郡の頭文字「周」・「埴」、尼寺からは海上郡の「海」をスタンプした瓦が出土しています。

それぞれの郡が、上総国分二寺の造営や修理に長期にわたって関与していたことを示す、大変貴重な資料です。

「周」銘文字瓦 狭端側(左端中央)付近に注目

「周」銘の拡大写真

この記事に関するお問い合わせ先

市原市埋蔵文化財調査センター

〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地

電話:0436-41-9000

ファックス:0436-42-0133

メール:bunkazai-center@city.ichihara.lg.jp

休所日:土曜日・日曜日・祝日

更新日:2022年04月18日