ここまでわかった市原の遺跡 西広貝塚展6_1

縄文の道具箱

展示風景 このブロックでは発見された様々な道具類を展示し、人々の生活の様子を探りました。

西広貝塚の貝層は全て捨てずに採集されました。

全体的には最小5ミリメートル目のフルイの上で水洗いし、そこに残った遺物が全て回収されました。

さらに、全体の15パーセントほどの部分は、最小1ミリメートル目のフルイを使って細かい分析をおこなっています。

通常、私たちが発掘調査で見つけることのできる遺物の大きさは1センチメートル程度のものまでと言われています。それ以下のものは、どんなに注意して掘っていても見落としてしまうからです。

したがって、西広貝塚の調査でおこなわれたことは、この「発掘調査の限界への挑戦」でした。

貝塚の中には、実際にどんなものがどの位含まれているのか、それを知ることのできる唯一の事例となったと言えます。

貝層の水洗いと遺物の拾い出しが進めば進むほど、そしてそれらを集計するほどに、私たちの想像をはるかに超える内容が明らかになりました。

貝層中からは、これまで見落としていた小さな遺物、そして見つけにくい種類の遺物(貝製品など)が多量にみつかりました。

下の表を見てわかるように、種類によってはその数はこれまで一つの遺跡から見つかったものの数倍とか、全国各地の遺跡から出た総数に匹敵するものすらあったのです。

西広貝塚からみつかったモノのうちわけは、まさに「縄文時代の道具箱」のなかみの実態を示しています。とくに、骨角貝製品の充実ぶりをじっくりご覧ください。

| 調査次 | 調査区名 | 調査地点 | 土製品 | 石器・石製品 | 骨角貝製品 | 計 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1次 | 中央平坦面 (中央広場) |

462 | 696 | 117 | 1275 | |

| 2次 | SS1 | 南側平坦面 (遺構ほか) |

35 | 495 | 1 | 531 |

| 2次 | SS5 | 東側平坦面・ 包含層 |

26 | 57 | 0 | 83 |

| 3次 | S1〜S5 | 北端部平坦面・ 包含層 |

104 | 693 | 0 | 797 |

| 4次 | S6・S8 | 西側斜面貝層 | 663 | 5310 | 4458 | 10431 |

| 5・6次 | SY・SO | 南側斜面貝層 | 30 | 345 | 227 | 602 |

| 7次 | セ53 | 東側平坦面貝層 | 444 | 1129 | 795 | 2368 |

計

- 土製品:1764

- 石器・石製品:8725

- 骨角貝製品:5598

- 計:16087

様々な素材の道具

見つけにくい大きさのものもある

特に見つけにくい貝製品

貝刃・貝ヘラ

貝製装身具

貝輪

タカラガイ加工品

蛇紋岩(じゃもんがん)製の磨製石斧の出土状況

全くどこも欠けていない状態だった。4次調査出土。

石皿の出土状況

貝層直下から見つかった(7次調査)。画面右の遺物は、凹石(くぼみいし)に再利用されている。

弭形角製品(ゆはずがたかくせいひん)の出土状況

画面下方にソケットがあり、その中に弓の先端を差し込んだと考えられている。

西広貝塚出土の弭形角製品

弭形角製品は、縄文後・晩期の貝塚からはよく見つかる。

用途は、弓の筈飾りと考えられているがまだ確証はない。実際に弓の先に付いた状態での発見例がないためである。

エイの尾棘(しっぽのとげ)

エイは、浅い海の砂の中にかくれているので、人がそれを知らずに踏んで、するどいトゲに刺されることがよくあります。

サトウガイ製の貝輪(ブレスレット)の出土状況

まわりにたくさんある食べた貝の中から、こういった貝製品を見つけ出すのは非常に難しい。

鹿角製の垂飾品(ペンダント)の出土状況

まだ枝分かれしない頃のシカの角に穴をあけたもの。全く無傷で出土した。先端の破損は、土の圧力で後から折れたものである。

骨製装身具類

動物や魚の骨・歯などを使った装身具類の多さも西広貝塚の特徴の一つです。

これらは、主に垂飾(ペンダント)として使われています。

これらに使われた動物の種類や部位を調べることによって、当時彼らがこれらとどのように関わっていたのかを知ることができます。

今回の調査では、管玉状に仕上げられた垂飾と、これを作るための部位骨の残骸がたくさんみつかり、従来特定が難しかったこれらの製品の素材が明らかにすることができました。

その一つが、ムササビの骨でした。

西広貝塚の垂飾にみられる素材

骨、角、歯牙の一部に穴をあけて使います。

| 陸の獣 | イノシシ・シカ・タヌキ・キツネ・ノウサギ・イヌ・サル アナグマ・ムササビ・(オオカミ)・(ツキノワグマ) |

|---|---|

| 鳥類 | キジ・ガン・カモ・ヒシクイ・ウ・ツル・(カモメ) |

| 海の動物 | ウミガメ・イルカ・(クジラ)・(アシカ) |

| 魚類 | サメ・(スズキ)・(フグ)・(ヒラメ) |

太字は多くみられるもの ( )(括弧)は珍しいものを示します

陸の動物 イノシシ・シカ

海の動物・魚

陸の動物 いろいろ

ムササビ骨製の管状垂飾品

ムササビはリス科の動物で平地から低山の森林に生息する。夜行性で、前足と後足の間にある飛膜を広げて木から木へと滑空する。

骨はほどよい太さで、まっすぐに伸びるので、管状垂飾品の素材として利用された。時期は縄文時代後期中頃に集中し、市原市西広貝塚のほか、千葉市加曽利南貝塚や君津市三直貝塚からも、その痕跡が見つかっている。

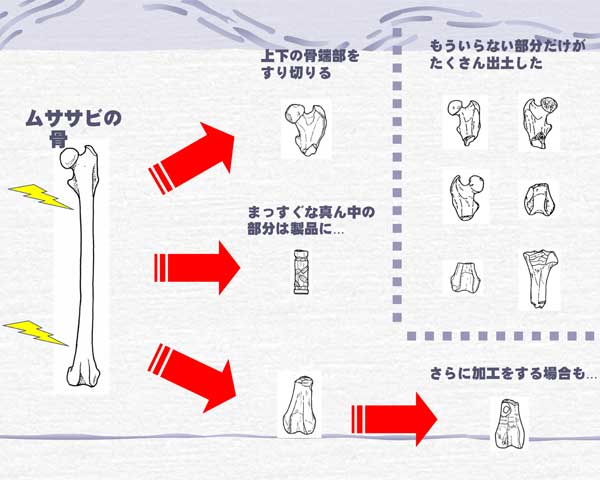

管状垂飾品(ムササビ)の制作工程

この記事に関するお問い合わせ先

市原市埋蔵文化財調査センター

〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地

電話:0436-41-9000

ファックス:0436-42-0133

メール:bunkazai-center@city.ichihara.lg.jp

休所日:土曜日・日曜日・祝日

更新日:2022年04月18日