ここまでわかった市原の遺跡 西広貝塚展7_1

貝製装身具をつくるムラ

展示風景 このブロックでは豊富な貝製アクセサリーをそろえ、人々の身の飾りや流通について考えます。

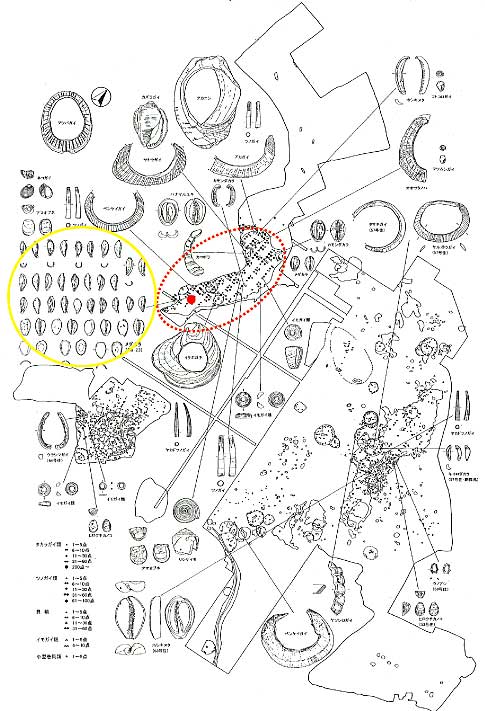

西広貝塚から見つかった遺物の中で、とくに注目されるのが貝でできた装身具類の多さです。

ブレスレットやペンダントなどに使われたもので、素材貝の種類は多様です。

このうち、最も多いのがツノガイでその数は1,000点を超え、これに次ぐのがタカラガイの500点、イモガイの150点などとなっています。

これらがこれほど多く見つかったのは、全国でも始めてのことです。貝塚の貝層の徹底的な水洗いと拾い出しが功を奏したのかもしれませんが、それにしてもこのあり方は特殊です。

タカラガイやイモガイは、南の海を象徴する貝類で、日本では沖縄やその周辺の島々など珊瑚礁の海域を中心にたくさんの種類が見られます。

南の島の土産物屋に行けば、必ずと言っていいほど見かけるとてもきれいな貝です。

日本では、暖流の影響が黒潮に乗って比較的高緯度地帯にも及ぶので、タカラガイやイモガイの生息北限は房総半島あたりにあります。ですから、館山付近の海岸では、死んで打ち上げられたこれらの貝殻がたくさん拾えることも珍しくありません。ただし、この状況は伊豆諸島などを除くと東日本では南房総に特有の現象です。

西広貝塚からは、タカラガイやイモガイが未加工の状態や製品製作後の残骸として多数みつかっています。

どうやら西広貝塚では、これらの貝製品の素材の入手と加工を専門的におこなっていたらしいのです。

館山周辺の海までは、西広から直線距離でもおよそ100キロメートル。食用目的ではない貝を求めた遠征がおこなわれていたようです。

| タカラガイ類 | イモガイ類 | オオツタノハ貝輪 | その他貝輪 | ツノガイ類 | 赤彩貝 | 計 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

532 (全国集成 |

153 (全国集成 |

15 (一遺跡最高 |

459 |

1060 (一遺跡最高 |

750 (一遺跡最高 |

2969 |

各種貝輪

ツノガイ・アマオブネ・

ヒロクチカノコ製垂飾

赤彩貝

タカラガイ加工品

イモガイ製垂飾

オオツタノハ製貝輪

貝製装身具の出土状況

ベンケイガイの貝輪

縄文時代には、貝で作った腕輪(ブレスレット)が流行します。これを「貝輪(かいわ)」と呼んでいます。

主に、二枚貝の中央に大きな穴をあけ腕を通して使います。

貝の種類は色々ありますが、なかでもベンケイガイと呼ばれる貝を使った貝輪が好まれ、縄文時代の後期以降は東日本全域で大流行します。

この貝は、外洋の水深の深い砂地にすみ、比較的暖かい海を好むため、太平洋側では茨城県あたりを生息の北限とします。

弁慶(べんけい)の名のとおり、その貝殻は大きく極めて丈夫で、磨くと独特の色合いをもちます。

大流行の理由はこのあたりにあったようです。

ベンケイガイ製貝輪・試着コーナー

貝輪は主に女性のアクセサリーでしたが、それにしてもあけられた穴は小さいものが多く、大人ではちょっと窮屈です。

一説には、「腕がまだ十分に成長しきらない大人になる前に着け始めた」とも言われています。

このコーナーでは、貝塚から見つかるのと同じ、縄文時代に一般的な大きさの貝輪を復元して展示しました。

女性の方や小学生のみなさんにはめていただきました。

「質感・肌ざわりが気に入った」と好評でした。

タカラガイ・イモガイの魅力

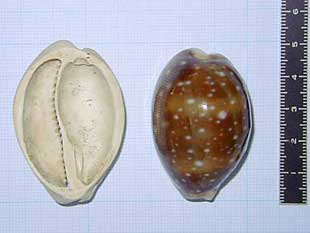

タカラガイ・イモガイにはたくさんの種類があり、いずれの貝も殻は丈夫で色とりどりの模様をもち、特にタカラガイは表面が艶やかなことから、これらを集める愛好家もたくさんいます。

縄文時代には、これらの貝の加工品がたくさんつくられていますが、タカラガイではその背面の、イモガイでは体層部の一番きれいな部分が取り除かれています。

どうやら、彼らはこの貝の色ではなく、かたちに魅力を感じたようです。

タカラガイの殻口部の特殊なかたち、イモガイの殻頂部の渦巻き状のかたちがポイントのようです。

タカラガイ

イモガイ

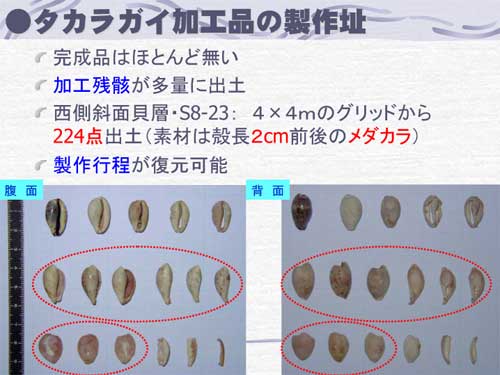

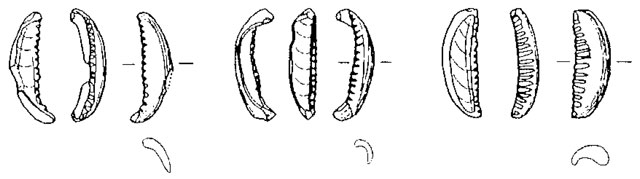

タカラガイの加工は何に使われたか

縄文時代には、タカラガイを加工した製品が多くみられます。

加工のしかたは次の3通りですが、このうちbタイプが多いのが縄文時代の製品の特徴です。

殻の大半を割ってしまうため、ペンダントなどには使えないので、この用途は未だに謎です。

西広貝塚からは、このタイプの製品の製作途中の資料がたくさんみつかり、また、1点の製品が幼児の埋葬に伴って出土したことから、その特殊な用途が推定できます。

東京都荒川区日暮里延命院貝塚の資料

- 後期前葉・堀之内2式期

- 外唇部切断品、殻頂約2センチメートル

- 破断面は研磨(=完成品)

- 素材貝は、南房総の主体種(メダカラ・カモンダカラ)

小型タカラガイ加工品(東京都延命院貝塚)

左上 メダカラ 中央 ナシジダカラ 右上 カモンダカラ

メダカラ現生標本

カモンダカラ現生標本

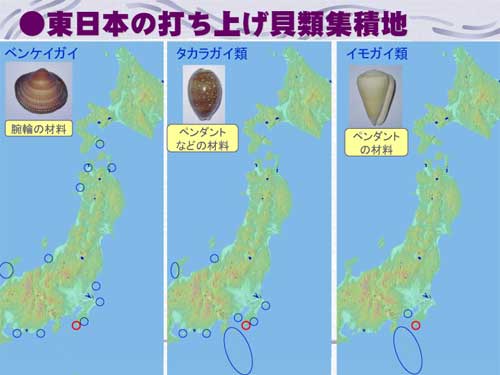

タカラガイ・イモガイはどこで採集されたか

タカラガイ・イモガイの生息北限は、東日本では房総半島あたりにあります。

これらの貝は、岩場と砂地が混じる比較的浅い場所にすんでいるので、時折海岸に死んだ貝殻が打ちあがることもあります。

しかし、それらが多量に打ちあがる海岸となるとどこにでもあるわけではありません。

全国各地で調査した結果、イモガイ・タカラガイの両方がたくさん打ちあがる海岸は、東日本では伊豆諸島などを除くと、南房総の館山湾周辺にしかないことがわかりました。

西広貝塚の貝はこのあたりで採集されたものと推定されます。

縄文後期の南房総の海

館山湾付近に所在する鉈切洞窟・大寺山洞穴は、西広貝塚と同じ縄文後期の遺跡です。

この遺跡から出土したタカラガイ・イモガイ類の種類は、西広貝塚から検出されたものとほぼ同じ種構成で、これらはまた現在の館山湾付近の海岸で採集できるものともほとんど同じです。

つまり、縄文時代後期のこの付近の海域は、タカラガイ・イモガイ類が多数生息する、現在とあまり変わらない環境だったと推定できます。

西広貝塚の貝製装身具素材の組成

| 種名 | 西広貝塚 点数 |

西広貝塚 比率(%) |

|---|---|---|

| メダカラ | 355 | 69.7 |

| カモンダカラ | 58 | 11.4 |

| チャイロキヌタ | 28 | 5.5 |

| ホシキヌタ | 17 | 3.3 |

| ハナマルユキダカラ | 11 | 2.2 |

| コモンダカラ | 10 | 2.0 |

| キイロダカラ | 7 | 1.4 |

| サメダカラ | 6 | 1.2 |

| シボロダカラ | 4 | 0.8 |

| オミナエシダカラ | 4 | 0.8 |

| クチグロキヌタ | 3 | 0.6 |

| ハナビラダカラ | 3 | 0.6 |

| ナシジタダカラ | 2 | 0.4 |

| ハツユキダカラ | 1 | 0.2 |

| 種不明 | 8 | -- |

計:517

| 種名 | 西広貝塚 点数 |

|---|---|

| ヤツシロガイ | 7 |

| カコボラ | 2 |

| ウラシマガイ | 2 |

| カズラガイ | 4 |

計:15

| 種名 | 西広貝塚 点数 |

西広貝塚 比率(%) |

|---|---|---|

| サヤガタイモ | 31 | 53.4 |

| ベッコウイモ | 11 | 19.0 |

| リシケイモ | 7 | 12.1 |

| ハルシャガイ | 9 | 15.5 |

| 種不明 | 88 | -- |

計:146

| 種名 | 西広貝塚 点数 |

|---|---|

| マガキガイ | 7 |

| 種名 | 西広貝塚 点数 |

西広貝塚 比率(%) |

|---|---|---|

| アマオブネ | 16 | 35.6 |

| ヒロクチカノコ | 12 | 26.7 |

| フトコロガイ | 5 | 11.1 |

| マツムシガイ | 1-2 | 4.4 |

| ネコガイ | 5 | 11.1 |

| ウノアシ | 4 | 8.9 |

| マツバガイ | 1 | 2.2 |

| 計 | 45 | 100 |

| 種名 | 西広貝塚 点数 |

西広貝塚 比率(%) |

|---|---|---|

| サルボウガイ | 113 | 23.8 |

| アカガイ | 9 | 1.9 |

| サトウガイ | 75 | 15.8 |

| フネガイ科 | 122 | 25.7 |

| ベンケイガイ | 67 | 14.1 |

| タマキガイ | 17 | 3.6 |

| タマキガイ科 | 27 | 5.7 |

| イタボガキ | 11 | 2.3 |

| マツバガイ | 10 | 2.1 |

| オオツタノハ | 15 | 3.2 |

| アカニシ | 8 | 1.7 |

| 計 | 474 | 100 |

| 種名 | 西広貝塚 点数 |

西広貝塚 比率(%) |

|---|---|---|

| ツノガイ | 633 | 59.7 |

| ヤカドツノガイ | 427 | 40.3 |

| 計 | 1060 | 100 |

| 種名 | 西広貝塚 点数 |

西広貝塚 比率(%) |

|---|---|---|

| 海産二枚貝 | 11 | 64.7 |

| 淡水産二枚貝 | 1 | 5.9 |

| ビノスガイ | 1 | 5.9 |

| アワビ類 | 4 | 23.5 |

| 計 | 17 | 100 |

| 種名 | 西広貝塚 点数 |

西広貝塚 比率(%) |

|---|---|---|

| オオノガイ | 557 | 76.2 |

| ハマグリ | 54 | 7.4 |

| シオフキ | 20 | 2.7 |

| バカガイ | 12 | 1.6 |

| オキシジミ | 75 | 10.3 |

| アサリ | 7 | 1.0 |

| ヤマトシジミ | 2 | 0.3 |

| マツカサガイ | 3 | 0.4 |

| サビシラトリ | 1 | 0.1 |

| 種不明 | 19 | -- |

計 :750

南房総遺跡での出土状況

| 種名 | 鉈切洞穴 | 大寺山洞穴 |

|---|---|---|

| メダカラ | 2 | 6 |

| カモンダカラ | 3 | 11 |

| ハナマルユキダカラ | 2 | 5 |

| チャイロキヌタ | 1 | 2 |

| ホシキヌタ | 2 | 2 |

| コモンダカラ | 1 | 2 |

| オミナエシダカラ | 2 | |

| サメダカラ | 2 | |

| ハナビラダカラ | 1 | |

| キイロダカラ | 1 | |

| エダカラ | 1 | |

| 計 | 14 | 32 |

| 種名 | 鉈切洞穴 | 大寺山洞穴 |

|---|---|---|

| サヤガタイモ | 11 | 19 |

| ベッコウイモ | 6 | 0 |

| リシケイモ | 3 | 3 |

| ハルシャガイ | 0 | 2 |

| 計 | 20 | 24 |

| 種名 | 鉈切洞穴 | 大寺山洞穴 |

|---|---|---|

| マガキガイ | 3 | 39 |

西広貝塚から見つかったものと同じ種類のタカラガイ・イモガイ

南房総縄文遺跡・貝類集積ポイント

タカラガイ類 館山布良海岸

イモガイ類 館山波佐間海岸

ツノガイ類 館山平砂浦海岸

アマオブネ 鴨川浜荻海岸

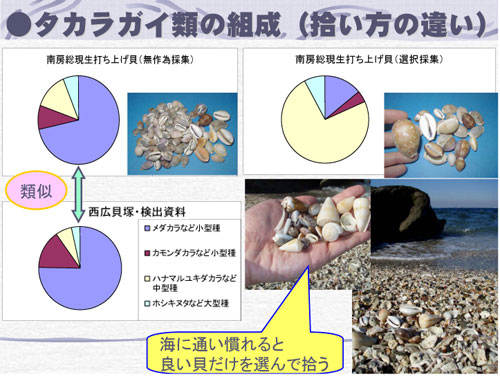

タカラガイ類の組成(拾い方の違い)

南房総との強い結びつき

西広貝塚からは、マグロなどの回遊魚やイルカなどを捕まえるのに使われたとみられる特殊な漁具が出土しています。

これらは、東京湾の湾口部から外洋域に立地する遺跡に特徴的なもので、館山周辺や三浦半島の遺跡から出土したものと非常によく似ています。

タカラガイやイモガイの拾い方が、慣れていない者のやり方と推定されることから、西広から南房総への直接遠征が時折おこなわれ、そこで現地との接触があったものと考えられます。

東京湾口と西広貝塚

西広貝塚

横浜市 称名寺貝塚

房総の貝の価値

西広貝塚から見つかった多量の貝製品。

タカラガイ・イモガイ、アマオブネ・フトコロガイ・マツムシガイなどは主にペンダントの材料に、ベンケイガイやサトウガイはブレスレットの材料となりました。

これらは、東日本各地の貝塚や、内陸地の洞窟遺跡などから見つかっており、この貝が当時かなり重要視されていた証拠です。

これらの貝に共通するのは、殻のかたちに特徴があることと、殻の質が極めて丈夫だということです。それと、いずれの貝もその生息北限が房総半島にあり、これより北の地にはない珍しいものであるということ。逆の見方をすると、南房総はこれら装身具になる貴重な貝が全て身近に手に入る場所だということです。

縄文時代、房総半島には黒曜石やヒスイをはじめ貴重な石材が数多く入ってきました。房総半島の貝材が、これらとの交換財として積極的に利用された可能性があります。

西広貝塚は、これら物資の流通をおこなう要の役割をはたした遺跡かもしれません。

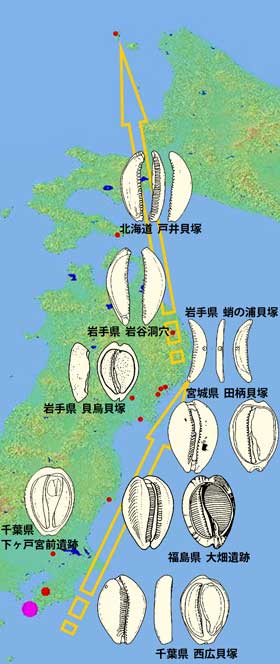

ホシキヌタ加工品

ホシキヌタはタカラガイの一種で、殻の大きさは最大7センチメートルにもなります。伊豆諸島を除く内地では、東日本最大のタカラガイです。

縄文時代には、この貝の加工品が、房総より北の太平洋側の遺跡から点々とみつかっています。

最北は北海道の礼文島にも達しています。

大型で特徴的な貝殻のかたちは、当時威信財としては最適だったと思われます。

素材の供給地は南房総と考えられ、その流通に西広貝塚が一役買っていた可能性があります。

アマオブネ加工品

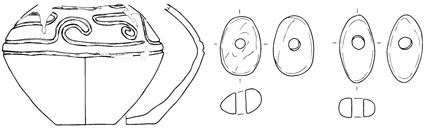

青森県との県境、岩手県北部の大向上平(おおむかいうわだいら)遺跡から、縄文後期前葉の時期の土器に入ってたくさんの貝製品がみつかりました。

73個のアマオブネという貝とタカラガイとみられる破片で、これと一緒に2個の見事な色・質のヒスイの玉が出土しました。

アマオブネは、タカラガイやイモガイ同様、南房総を生息北限とする貝です。

房総ではありふれた貝ですが、白黒まだらに変わったかたちの貝は、北の民にとっては貴重品だったのでしょう。

当時の最高級品であるヒスイと一緒に扱われていることに、房総の貝材の当時の価値を知ることができます。

上の実測図は、財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター 2000 『大向上平遺跡発掘調査報告書』 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第335集 から引用したものです。

この記事に関するお問い合わせ先

市原市埋蔵文化財調査センター

〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地

電話:0436-41-9000

ファックス:0436-42-0133

メール:bunkazai-center@city.ichihara.lg.jp

休所日:土曜日・日曜日・祝日

更新日:2022年04月18日