ここまでわかった市原の遺跡 西広貝塚展10_1

西広ムラの謎

西広貝塚の整理が進めば進むほど、深まる謎がありました。

貝層の詳細な分析の結果みつかった多種多様な遺物は、西広ムラの豊かな生活の証拠であり、その中に含まれていた石や貝、土器など他地域からもたらされたと思われる多くの遺物は、様々な物資がこのムラに集まり、さらに別の場所へと運ばれていることを推定させます。

つまり、西広貝塚が「物資流通の要」の一つとしての役割を果たしていた可能性です。

しかし、こういったことがおこなえるムラのイメージは、長期間にわたって多くの人びとが暮らすそれなりの規模のものです。

西側斜面や東側平坦面に膨大な量の貝殻その他を捨てることによって形成された貝層も、大勢の人びとの関わりを想定させます。

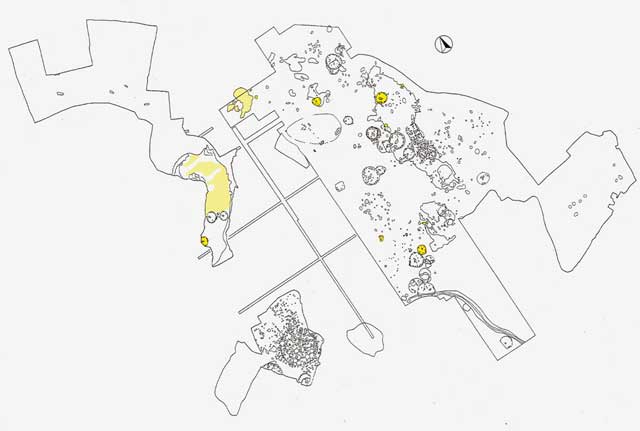

ところが、西広貝塚からみつかった住居跡は、縄文中期の終わりから晩期中頃まで、総数にして40軒に満ちません。一部に未調査の部分があるものの、一時期あたりのムラの構成はせいぜい数軒程度の小さなものです。

大規模な貝塚、膨大な遺物、少ない遺構。その内容はあまりにも「アンバランス」に思えるのです。

西広ムラの変遷

中期末~後期初頭

遺構数もまだ少なく、散漫な分布。

後期前葉

環状集落らしくなる。遺構数が増え、貝層の形成も活発。

後期中葉

遺構・貝層ともに、東側に多い。

後期後葉

遺構は減り、分散するが、大型住居が作られる。

晩期前~中葉

中央広場部分に遺構と包含層。斜面部には小規模貝層。

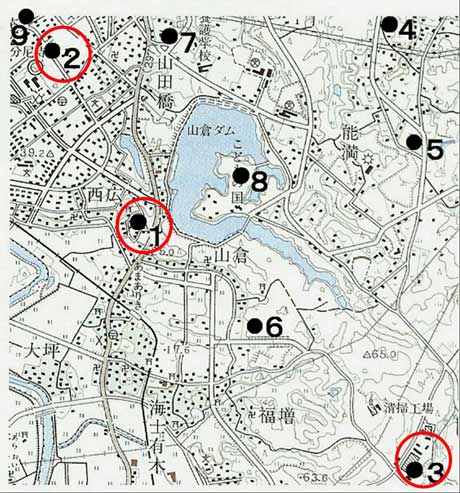

近隣にあるムラ:西広・祇園原・武士

- 西広

- 祇園原

- 武

- 上小

- 分区

- 天王

- 亥の海道

- 山倉

- 北野原

| 遺跡名 | 時期 | 貝塚規模 | 人骨 | 住居数 |

|---|---|---|---|---|

| 西広 | 中期末から晩期中葉 | 大 | 72 | 約40 |

| 祇園原 | 中期末から晩期前葉 | 中 | 112 | 約60 |

| 武士 | 中期後葉から後期中葉 | 小 | 8 | 約400 |

祇園原貝塚

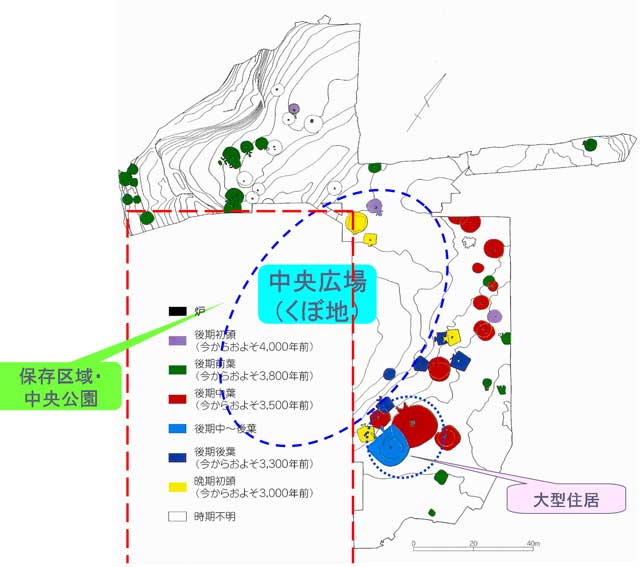

祇園原貝塚は、1977年から1982年まで4次にわたる発掘調査がおこなわれ、5年間の整理期間経て1999年に報告書が刊行された、市原を代表する縄文後期の大規模貝塚です。

上総国分尼寺の寺域内に存在し、一部は現在も史跡内および都市公園内に保存されています。

縄文後期全般にわたる集落変遷が明らかとなり、また集落の中心部には集会場的な大型住居が継続して存在したこともわかりました。

総数113体からなる人骨群は墓域を形成し、中には「多遺体埋葬」と呼ばれる特殊なものもありました。

貝塚は、厚い堆積ではなかったものの、その分布は長径190メートルと、西広貝塚より遥かに大きなものです。

住居の配置(集落の変遷)

後期前葉の住居

後期後葉の住居

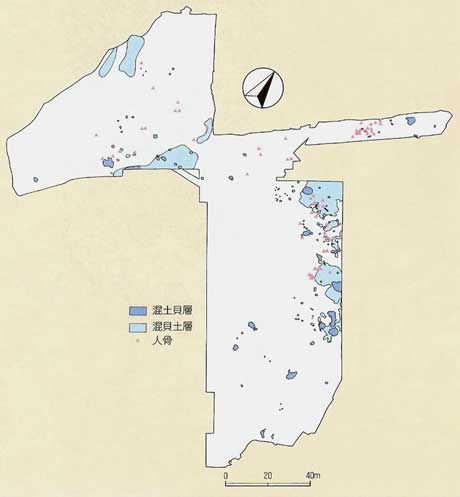

貝層と人骨の分布

住居内貝層

遺構外の貝層

多遺体埋葬

武士遺跡

武士遺跡は、1974年・1975年・1987~1989年に、県の給水場・浄水場を建設するのに先立って発掘調査されました。

台地上の平坦面のほぼ全域に相当する48,000平方メートルが調査され、縄文時代中期後半から後期中葉にかけての大集落であることがわかりました。

その中心は、後期前葉の堀之内1式期のものです。

この土地は、通称「土器石(かわらけいし)」と呼ばれることからもわかるように、昔から土器や石器がよく見つかる場所で、発掘調査で出土した遺物は整理箱で5,000箱にもおよびました。

貝塚は、住居内や土坑の中に堆積する小規模なもので、人骨も8体が見つかったにすぎません。

この記事に関するお問い合わせ先

市原市埋蔵文化財調査センター

〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地

電話:0436-41-9000

ファックス:0436-42-0133

メール:bunkazai-center@city.ichihara.lg.jp

休所日:土曜日・日曜日・祝日

更新日:2022年04月18日