ここまでわかった市原の遺跡 西広貝塚展3_4

西広貝塚3

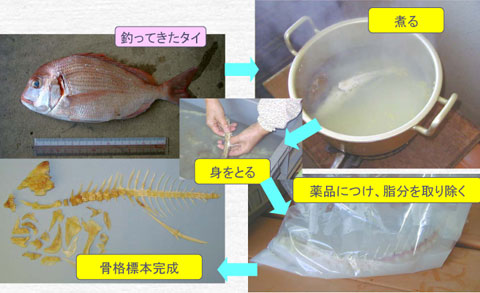

骨格標本の作製

魚の場合

貝層中からみつかる様々な動物の骨が何のどこの骨かを見極めるには、魚類・爬虫類・鳥類・哺乳類など動物ごとの各種標本が必要です。この標本と貝塚から見つかる骨を見比べて、より類似したものに当てはめていく作業を「同定作業」といいます。この同定作業を経て、はじめて貝塚の中にどんな動物がどれだけ含まているかがわかります。私たちは、この標本づくりにも時間を費やしました。

スズキの現生標本

クロダイの現生標本

動物の場合

タヌキの現生標本

ニホンジカの現生標本

イノシシの現生標本(頭骨)

カモの現生標本

ウミガメの場合

センターで所有している骨格標本では、最も「大物」です。

館山の海岸に打ちあがってるのを見つけ、職員総出で回収に行きました。

体長は1メートルほどもあったので、砂浜を引きずって車に積み込むのも大変でした。冬場とはいえ、半分腐りかけだったため、その臭いにも参ったことを覚えています。しかし、こうして完成したウミガメの骨格標本は、後に大変役立ちます。

西広貝塚からは、アクセサリーに加工されたウミガメの各種部位骨がたくさん見つかったからです。

この記事に関するお問い合わせ先

市原市埋蔵文化財調査センター

〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地

電話:0436-41-9000

ファックス:0436-42-0133

メール:bunkazai-center@city.ichihara.lg.jp

休所日:土曜日・日曜日・祝日

更新日:2022年04月18日