ここまでわかった市原の遺跡 西広貝塚展5_1

西広ムラの生業

展示風景 このブロックでは貝塚に残った骨などを展示し、ムラの人々の食生活や生業のありかたを探りました。

西広貝塚の貝層のなかみを詳しく調べた結果、縄文時代にこのムラで繰り広げられていた生業の様子が少しずつわかってきました。

貝類採集

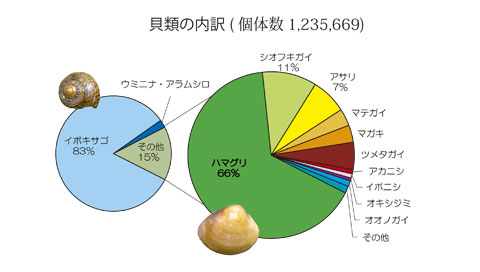

貝塚を構成するモノのほとんどは貝殻です。これらの貝の様子を詳しく調べることによって、どんな貝をどんなふうに採っていたかを知ることができると同時に、当時の海(干潟)の様子を知ることができます。ご存じのように、現在東京湾の干潟のほとんどは埋立てられてしまっていますので、この海がかつていかに豊かなものであったのか示す証としてとても重要です。貝類では、イボキサゴという小指の先ほどの大きさの巻貝の量の多さには驚かされます。当時、この貝が大繁殖していたこととこの貝を積極的に利用していたことがわかります。最近、千葉県の木更津を中心に江戸前のハマグリを復活させようという活動が話題になっていますが、イボキサゴに次いで多い貝がきれいな干潟の象徴であるこのハマグリなのです。

漁労・狩猟

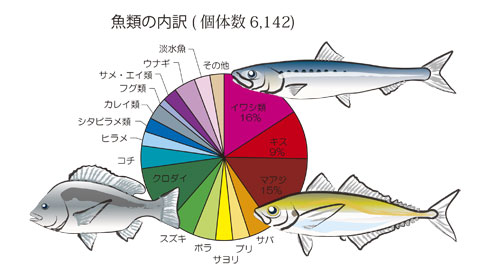

貝類以外では、魚骨がたくさんみつかっています。これらを詳しく調べた結果、当時の魚類相とその捕獲のしかたがわかりました。魚類では、アジやイワシ類など海の表層を群れをなして泳ぐものが多いので、これらを網を使った方法で捕っていたことが推定できます。遺跡からは漁網用の土器片錘が多数みつかり、その反面、釣針や刺突具があまりみつからないことも、後者に頼らない活動がさかんだったことの証です。

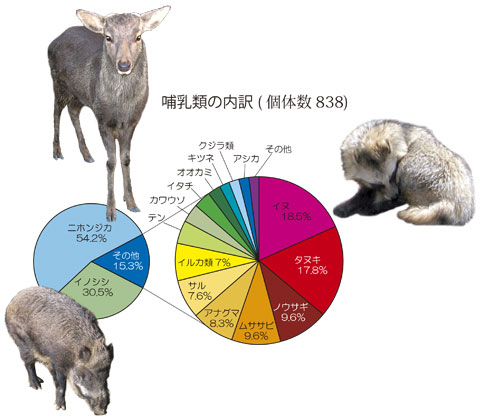

獣骨のあり方も特徴的で、とくに晩期の貝層や遺物包含層中に残されたイノシシやシカなどの量は、後期のものとは全く異なり膨大なものです。これらをねらった狩猟活動が、晩期になって活発になっているようで、このことは石鏃や骨鏃が多くなることとも一致しています。

以上のことは、遺跡全体を見たときの一般的な傾向で、実際の貝層の分析は地点・層位ごとに非常に細かくおこなっていて、それらの全てを発掘調査報告書の中ではデータとして記録してあります。細かい分析や研究は今後も続けられます。

多様な食材

貝層中に含まれる遺物を、細片にいたるまで拾い出してその内容を詳しく調べた結果、当時の多様な食生活が明らかになりました。

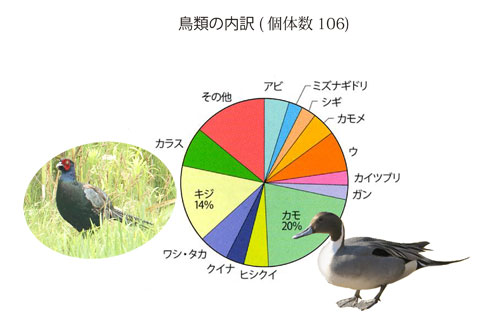

「食」の対象となったのは、西広ムラの周囲に広がっていた森・海・川などに棲む、貝類・魚類・爬虫類・ほ乳類・鳥類など、100種類以上もの生物たちです。

大型の動物や魚ばかりでなく、小動物や小魚、小さな貝類を高い比率で利用していることは、当時の狩猟・漁撈・採集の方法の実態を知るうえで非常に興味深いといえます。

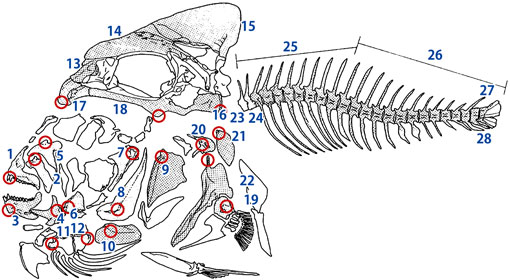

マダイの骨格図

網目のかかった骨が同定部位

○(赤丸)印は一部位と算定するのに最低必要な部分を示す

- 前上顎骨

- 主上顎骨

- 歯骨

- 角骨

- 口蓋骨

- 方骨

- 舌顎骨

- 前鰓蓋骨

- 主鰓蓋骨

- 間鰓蓋骨

- 角舌骨

- 上舌骨

- 篩骨

- 額骨

- 上後頭骨

- 基後頭骨

- 鋤骨

- 副蝶形骨

- 肩甲骨

- 後側頭骨

- 上擬鎖骨

- 擬鎖骨

- 第一脊椎骨

- 第二脊椎骨

- 腹椎

- 尾椎

- 尾部棒状骨

- 下尾軸骨

魚の骨格のようす

普段から食卓にものぼりなじみの深い魚たちですが、骨格の構造を意識することなどあまりありませんね。

魚類の骨格は、頭の周辺に集中していて、さまざまなパーツでできています。このあたりの骨や背骨のかたちが魚種ごとに違うので、これをたよりに種の同定をおこないます。

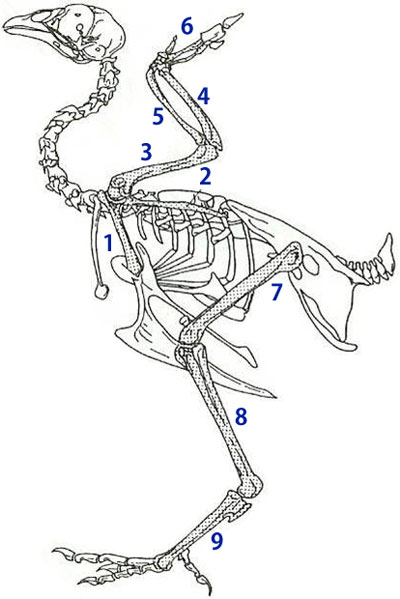

鳥類の骨格

- 鳥口骨

- 肩甲骨

- 上腕骨

- 尺骨

- 橈骨

- 腕掌骨

- 大腿骨

- 脛骨

- ふ蹠骨

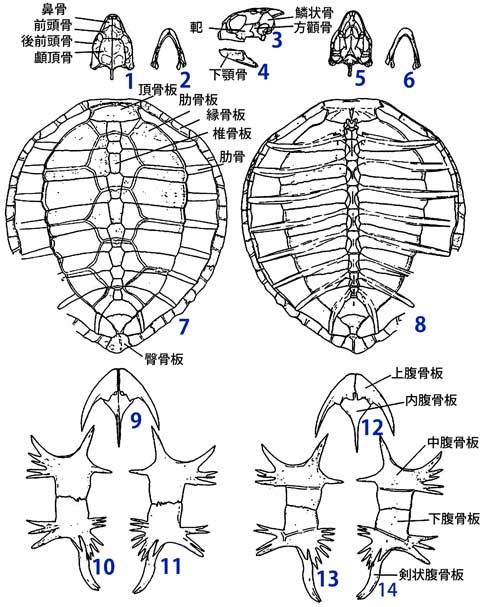

ウミガメの骨格

- 頭骨背面

- 下顎骨腹面

- 頭骨右側面

- 下顎骨右側面

- 頭骨腹面

- 下顎骨腹面

- 背甲背面

- 背甲腹面

- 腹甲腹面

- 腹甲腹面

- 腹甲腹面

- 腹甲背面

- 腹甲背面

- 腹甲背面

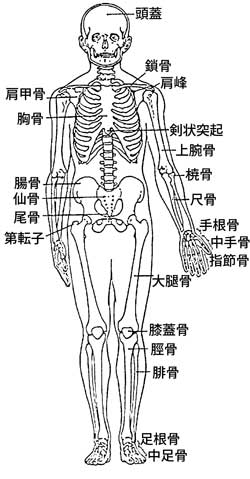

鳥類や爬虫類であるウミガメなどの骨格は、哺乳類とはそれぞれのパーツの形態がかなり違います。

カメのなかまは、甲羅部分にたくさんの骨が集合しています。

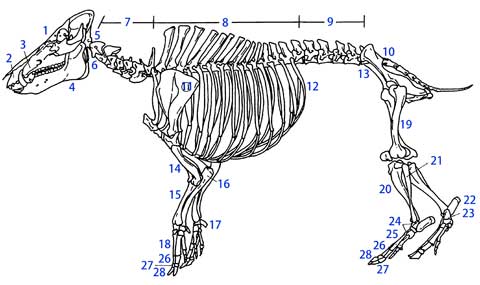

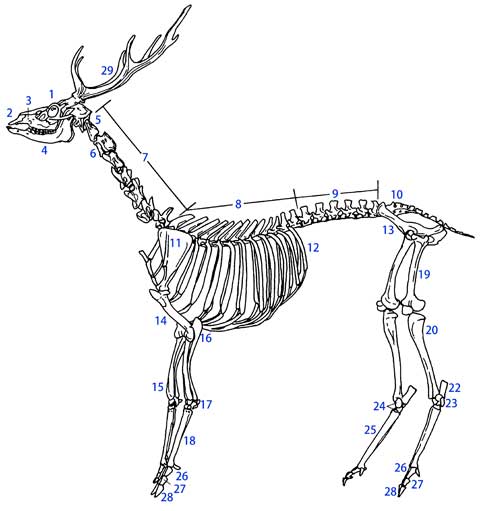

哺乳類の骨格

- 頭蓋骨

- 切歯骨

- 上顎骨

- 下顎骨

- 環椎(第一頸椎)

- 軸椎(第二頸椎)

- 頸椎

- 胸椎

- 腰椎

- 仙骨

- 肩甲骨

- 肋骨

- 寛骨

- 上腕骨

- ぎょう骨

- 尺骨

- 手根骨

- 中手骨

- 大腿骨

- 脛骨

- 腓骨

- 踵骨

- 距骨

- 足根骨

- 中足骨

- 基節骨

- 中節骨

- 末節骨

- 角

哺乳類の骨格は、基本的にヒトと同様の構成をしています。自分の体に置き換えて見比べると相違点・類似点がわかります。

貝層中からの獣骨の出土状況

中央は、イノシシの下顎の骨。左はシカの足先の骨だ。獣骨類はとくに縄文晩期の貝層中に多かった。

7次調査で見つかったタヌキの埋葬骨

通常タヌキは食用として捕獲されるので、こういった事例は全国的にみても極めて珍しい。オス の成獣で、歯の磨耗も激しいという。ムラでずっと飼われていたのだろうか。

浜に打ち上げられたマッコウクジラ(伊豆大島王の浜 2008年1月)

今でも時々ニュースなどで報じられるように、クジラ類が浜に打ち上げられることは昔もよくあった。原因はよくわかっていないが、こういった現象(ストランディングという)は、昔の人びとにとってはありがたいことだった。「鯨一頭七浦潤す」と言われるように、鯨は肉・骨・ヒゲ・油にいたるまで人の暮らしに利用された。

上高根貝塚出土鯨骨製品

大きなクジラの背骨を加工して臼のように使ったものだ。上高根貝塚は、市内では最も南に位置する貝塚である。こんな所まで海の産物がもたらされていることは非常に興味深い。

シマフクロウ

シマフクロは、日本のみならず世界でも最大のフクロウ類。

ロシア沿海地方・満州・南樺太・国後島、北海道中央部・東部に分布。日本の天然記念物で稀少野生動物にも指定されている。

低地の河畦林に生息し、広葉樹の樹洞に営巣する。遡上するサケを主食とするが、カエル・ザリカニ・ネズミ・カモなども食べる。

その容貌から、「森の哲学者」と呼ばれ、アイヌ民族からコタンカムイ(村を守る神)として崇められてきた。北海道以外での、縄文貝塚からの出土としては極めて稀である。

貝層の主体種イボキサゴ

西広貝塚の貝層には、私たちになじみのアサリ・ハマグリなどの二枚貝も多いのですが、その主体となるのは小さな巻貝です。イボキサゴと呼ばれる直径2センチメートルほどのこの貝は、実に全体の80%を占めています。当時の干潟には、この小さな貝が群生していたようです。

たしかに1つの貝に入っている身は少ないのですが、これらも決して無駄にはしませんでした。

多量に採集して、スープなどに利用すれば、その価値は無視できないものだったのでしょう。

貝層の堆積状態

上の方に見える小さな巻貝がイボキサゴ。その下の大きな貝はハマグリなどの二枚貝だ。

西広貝塚の貝層は、これらが繰り返し堆積していた。

木更津盤州干潟

群集するイボキサゴ

30センチメートル四方から採集した貝

ゆでて、取り出した身

この記事に関するお問い合わせ先

市原市埋蔵文化財調査センター

〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地

電話:0436-41-9000

ファックス:0436-42-0133

メール:bunkazai-center@city.ichihara.lg.jp

休所日:土曜日・日曜日・祝日

更新日:2022年04月18日