ここまでわかった市原の遺跡 西広貝塚展4_1

西広貝塚のつくられた頃

展示風景 このブロックでは西広貝塚で発見された土器を一挙公開しました。

西広貝塚は、縄文時代後・晩期の遺跡として広く知られています。縄文時代の後半から終わりの時期のものです。

考古学では、主に遺跡からみつかった土器のかたちや文様の特徴の違いによって時期差を見極め、これらをもとに各地で編年(歴史ものさし)を作ります。何々式という名前で呼んでいるものがこれにあたります。土器編年にあてはめることによって、それぞれの遺跡や遺跡内の住居跡などがつくられたおよその年代を知ることができます。

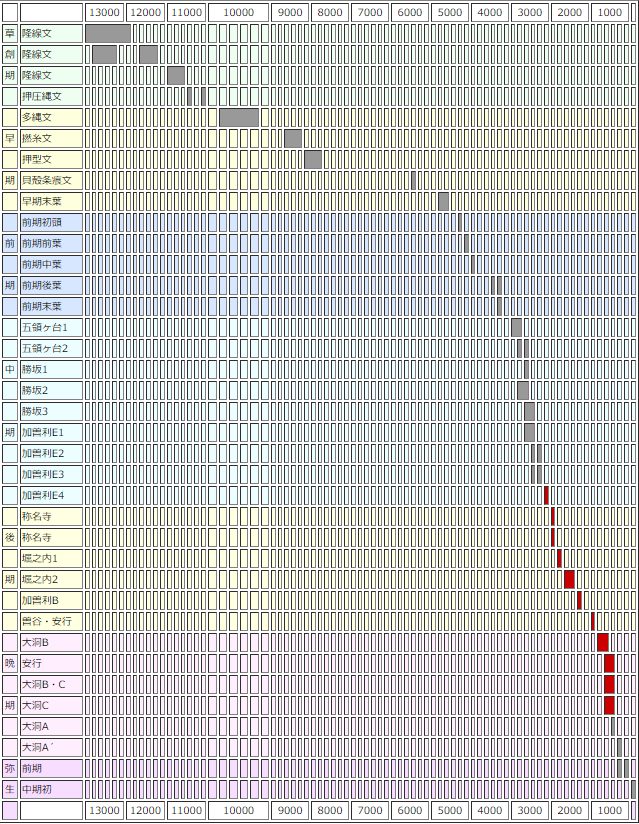

ただし、この編年はあくまでもAとBのどちらが新しいか古いか、あるいは同じかを決める相対的なもので、具体的に何年前かという数値年代をはかるものではありません。しかし、最近では理化学的な手法の進展によって、縄文時代の年代についてもある程度数字でつかむことが可能になってきました。

ここには、西広貝塚からみつかった土器のうち代表的なものを展示しました。出土した土器からすると、縄文時代中期の終わりの加曽利EIV式から晩期中頃の前浦式までのものがみられ、西広貝塚の集落が今からおよそ4千500年前から3千年前の約1500年ほど続いていたことがわかります。

これらの土器は、貝層の中、住居跡の中、土坑の中、そして幼児のお墓の中などいろいろな場所から出土し、その出方もほぼ完全なかたちであったり、一部が欠けたりバラバラだったりと様々でした。出土状況を写した写真とともにご覧ください。

東日本縄文時代の暦年較正年代(赤は西広貝塚の存続期間)

深鉢形土器(称名寺式) 1次調査 展示資料

深鉢形土器(堀之内1式) 4次調査 展示資料

浅鉢形土器(堀之内1式) 4次調査 展示資料

深鉢形土器(称名寺式) 4次調査

鉢形土器(大洞式・東北地方の土器) 4次調査

深鉢形土器(堀之内1式) 4次調査

貝層下での土器出土状況 7次調査

貝層下部での土器出土状況 7次調査

土坑下部での土器出土状況(曽谷式) 7次調査

深鉢形土器(加曽利B式) 7次調査 展示資料

幼児の棺として使われた土器(堀之内1式) 7次調査 展示資料

竪穴住居の床面から出土した土器(堀之内1式) 7次調査

この記事に関するお問い合わせ先

市原市埋蔵文化財調査センター

〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地

電話:0436-41-9000

ファックス:0436-42-0133

メール:bunkazai-center@city.ichihara.lg.jp

休所日:土曜日・日曜日・祝日

更新日:2022年04月18日