海保大塚古墳

古墳時代

海保大塚古墳 かいほおおつか

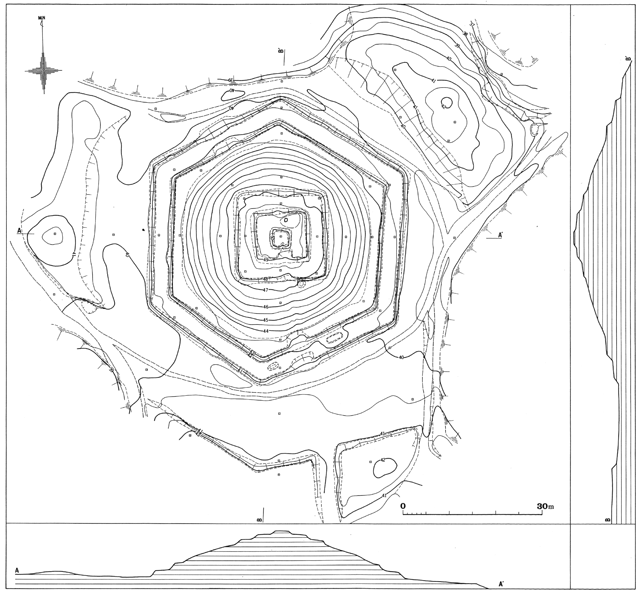

海保大塚墳丘測量図(杉山他1990より)

墳丘脇から海岸を望む

海保大塚古墳は、東京湾を望む姉崎台地の北東にある海保の地に築造された径60メートル程の円墳です。姉崎古墳群の一角を占めています。具体的な築造年代は、まだわかっていませんが、規模の大きさや埴輪が採集されないなどの点から、古墳時代終末期における国造の墳墓とも考えられています。

この墳丘規模の大きさから、江戸時代には出羽三山信仰の塚として利用されたようです。墳形を見ると、下段は六角形、上段は方形をしています。塚として一部改変されたのでしょう。ここでは、かつて20年に一度、出羽三山信仰の象徴として、「大塚ばやし」(千葉県指定無形民俗文化財)というお囃子が演じられてきました。神田ばやしの流れを汲む派手な演出が特徴です。現在は、編成も大規模になり、多くの場所で演じられるようになっています。

古墳時代〜近世〜現代へと古墳が形を変えながら受け継がれているのです。

引用参考文献

杉山晋作他1990年「海保大塚の測量調査」『関東地方における終末期古墳の研究』白石太一郎

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市原市埋蔵文化財調査センター

〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地

電話:0436-41-9000

ファックス:0436-42-0133

メール:bunkazai-center@city.ichihara.lg.jp

休所日:土曜日・日曜日・祝日

更新日:2022年04月18日