047諸久蔵貝塚採集の貝輪

忍澤成視

遺跡所在地

海保

時代

縄文時代中期〜後期

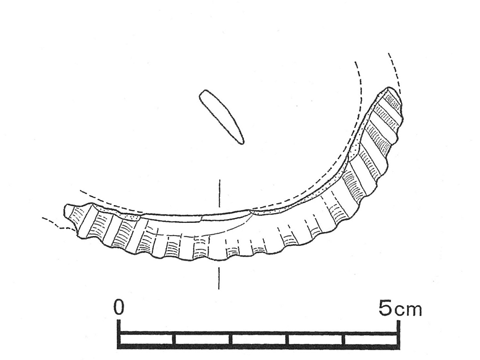

諸久蔵(もろくぞ)貝塚を現地踏査した際、この地点で写真に示す1点の貝輪を採集しており、その内容を紹介したことがあります(忍澤2005)。資料は、最大長6.3センチメートルを測る二枚貝の腹縁部の破片で、輪幅は最大12ミリメートルほどとやや細身です。

諸久蔵貝塚採集の貝輪片

諸久蔵貝塚採集の貝輪実測図

殻の厚さや細部の状況から素材がフネガイ科のサルボウガイのものであると推定しました。加工としては、敲石等による殻中央の打ち割り、砥石による部分的な研磨がみられます。ただし、研磨は腹縁付近中央部に広い範囲でみられるものの、内縁部については、一部に研磨調製が認められるものの完全ではなく、製作途中を思わせます。

ベンケイガイなど一般的な貝輪づくりの工程は、敲打(こうだ)による穴あけ・拡張し、内縁研磨してから表面研磨であり、内面研磨が不十分なまま表面を研磨することはあまりありません。しかし最近、フネガイ科の貝については、殻表面をある程度研磨したうえで敲打穿孔(せんこう)する事例があることがわかってきており、貝輪づくりの一技法として注目されています(戸谷2012)。フネガイ科の貝は、ベンケイガイとは違って貝殻の強度がやや弱く、ハンマーによる敲打の段階で破損する確率が高いので、これを回避するために編み出された方法なのかもしれません。本例がその一例であるとすれば、表採資料ではありますが貴重なものでしょう。

参考文献

- 忍澤成視2005「資料紹介:諸久蔵貝塚採集の貝輪」『市原市文化財センター研究紀要』5

- 戸谷敦司2012「馬場遺跡出土の貝輪について」『印西の歴史』第6号

この記事に関するお問い合わせ先

市原市埋蔵文化財調査センター

〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地

電話:0436-41-9000

ファックス:0436-42-0133

メール:bunkazai-center@city.ichihara.lg.jp

休所日:土曜日・日曜日・祝日

更新日:2022年04月18日