菅原孝標女生誕千年記念特集 第4回 孝標一家帰京後の大事件 平忠常の乱について

菅原孝標が上総介の任を終え、帰京してからわずか8年後の長元元年(1028)、房総を舞台に平忠常(たいらのただつね)の乱が起こり、中央政府を驚かせました。

房総に広い勢力を持つ平忠常が、上総・安房の国府を制圧したのです。乱は上総・下総・安房の三カ国に及び、長元4年(1031)の降伏まで三年間も続きました。

武門平氏の誕生

関東地方は、平忠常を含む武門平氏発祥の地です。そのルーツは寛平2年(890)、桓武天皇の曾孫にあたる高望王(たかもちおう)が平姓を賜り、上総介に補任されたことに始まります。いらい、子息たちは常陸・房総を中心に勢力を広げていきます。

彼らはみな武芸を生業とし、関東各地に散らばりました。常陸国には国香(くにか)、上総国には良兼(よしかね)、下総国・陸奥国には良将(よしもち)らが勢力を伸ばしました。

なるみとさとし学芸員の会話1

(なるみ)平忠常は桓武平氏(かんむへいし)の流れをくむ人ですね。

(さとし学芸員)皇位継承への途を閉ざされた皇族は姓を与えられ、一般の貴族として天皇の臣下に下ることが多かった。

(なるみ)いわゆる「臣籍降下」(しんせきこうか)ですか。

(さとし学芸員)そう。臣籍降下の際に与えられた姓としては、源(みなもと)姓と平(たいら)姓が最も有名だね。彼らの氏を総称する場合、祖とする天皇の呼び名に姓を付ける。桓武平氏や清和源氏、嵯峨源氏など、いろいろあるね。

(なるみ)桓武平氏とは、桓武天皇の血筋で「平」姓を賜った人たちの子孫を総称しているわけですね。

(さとし学芸員)桓武平氏の中でも、高望王(たかもちおう)の子孫は、武芸を生業とした。仮にこのコラムでは、「武門平氏」と呼ぼう。

(なるみ)平忠常もその一派というわけですね。

平将門の乱

平良将の死後、その子将門(まさかど)と国香・良兼らは、姻戚関係や所領をめぐる問題などから対立を深めます。将門の軍事行動は、次第に国司と地方有力者との対立を巻き込むようになり、天慶2年(939)年には常陸国府を襲撃します。この事件を契機に反乱として扱われるようになります。

なるみとさとし学芸員の会話2

(なるみ)武門平氏に関する古い事件では、平将門(たいらのまさかど)の乱が有名ですね。

(さとし学芸員)将門の乱も関東が舞台だったね。

ちなみに忠常の祖父良文(よしぶみ)は、将門の叔父にあたる人だ。

(なるみ)良文は藤原秀郷(ふじわらのひでさと)・平貞盛(たいらのさだもり・国香の子)らの将門討伐に参加し、恩賞を得た結果、関東に勢力を拡大した可能性が高いことがわかってきていますね。

良文の孫には忠常がおり、さらにその子孫から上総氏や千葉氏などが出て、源頼朝の鎌倉開府を強力に支えています。

なるみとさとし学芸員の会話3

(さとし学芸員)良文の子孫はその遺領を足がかりに開発を進め、地方豪族的な領主に成長していったわけだ。

(なるみ)これに対し都では、王朝の武力を支える中央軍事貴族が育ってきたわけですが、こちらも将門追討に関与した源経基(みなもとのつねもと)、平貞盛、藤原秀郷らの子孫に限定される印象があります。

(さとし学芸員)平将門の乱は、軍事貴族の成立に大きな影響を与えているんだね。

(なるみ)勝者たちは都で出世したグループ(秀郷・貞盛・経基)と、関東地方に力をのばしたグループ(良文・繁盛など)に分かれたわけですね。

(さとし学芸員)それから1世紀を隔て、今度は彼らの子孫たちが、再び東国を舞台に争いをはじめた。

(なるみ)それが平忠常の乱というわけですか。

将門と忠常の二つの乱は、武士発生の重要な原動力と理解されています。

(さとし学芸員)東国って、中世の母胎となった地域なんだよ。まさに。

将門の乱後の武門平氏と坂東

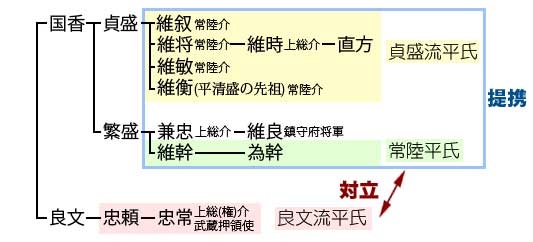

貞盛流平氏

平貞盛は将門討伐の恩賞として位階を上げられ、活動拠点を都に移しました。子孫は中央の軍事貴族として発展します。忠常の乱の追討使に任命された平直方(たいらのなおかた)もその系統です。直方の父維時(これとき)は貞盛の孫にあたりますが、貞盛の養子となっており、京の武者として名を馳せた人物です。

当時の中央軍事貴族がその権勢を維持するためには、地方に地盤を築くことも重要でした。実際に直方は、相模・伊豆に勢力を持ち、武の象徴たる鎌倉に館を構えることで、貞盛の嫡流たる伝統的な武威を示していたようです。

常陸平氏

さて、貞盛が本拠を京に移した後、常陸国の基盤は、弟の繁盛(しげもり)が継承し、その子維幹(これもと)以降、常陸国の最有力在庁官人として権勢を誇りました。維幹の流れを常陸平氏と呼びます。

常陸平氏は初代の維幹が貞盛の養子になっており、中央の貞盛流平氏とは常に提携関係にありました。

良文流平氏

一方、武蔵国と房総には平良文の子孫が力を伸ばしていました。平忠常は良文の孫で、房総平氏の祖となる人物です。自立志向の強い一族であり、貞盛流平氏や常陸平氏とは代々敵対関係にありました。

なるみとさとし学芸員の会話4

(なるみ)直方の先祖貞盛は、孫や甥などを積極的に養子に迎えているようですね。

(さとし学芸員)当時は父親の位階が子の出世に大きく影響したんだ。父が六位以下の場合、子が五位以上に昇ることは考えにくいけれど、父が五位以上であった場合、子も比較的容易に昇進可能だった。

(なるみ)五位と六位には雲泥の格差があったのですよね。

(さとし学芸員)貞盛は将門討伐の功で従五位上(じゅごいのじょう)となり、貴族の仲間入りしている。後には従四位下(じゅしいのげ)まで昇進しているから、当時の武門平氏としては破格の出世といえる。

(なるみ)高位を得た貞盛は、近い一族を養子とすることで子孫繁栄をねらったんですね。

(さとし学芸員)貞盛の子は名前に「維」という字を共有しているから、彼の孫や、弟繁盛の子や孫でこの字を持つ者は貞盛の養子と考えて良い。

(なるみ)直方の父維時もそうですね。

(さとし学芸員)維時は都の軍事貴族として後世まで名高く、貞盛流平氏の代表的な存在だったと言える。

(なるみ)常陸平氏とも親密な関係にあったということですね。常陸平氏の祖維幹も貞盛の養子になっていますから。

(さとし学芸員)常陸平氏と貞盛流平氏の提携関係は、当時の貴族の日記『小右記』から確認することができる。

常陸平氏初代の維幹は中納言藤原実資の斡旋により、花山院の御給で従五位下に叙せられているが、その仲介役を果たしたのが貞盛の子維叙(これのぶ)だ。

(なるみ)大金を出して位階を買い取ったのですよね。維幹の富豪ぶりがわかります。

しかしいくら財力があったとしても、地方豪族はふつう得られない位階ですから、維叙の強力なコネが働いたのでしょうね。維幹の子為幹も五位に叙せられていますから、彼も貞盛流平氏の仲介を得ていたのではないかしら。

(さとし学芸員)その可能性はあるね。為幹と維時の濃厚な関係を示す記載もあるから。

寛仁4年(1020)、常陸介として常陸国府に赴任していた藤原惟通(ふじわらのこれみち・紫式部の弟)が任地で亡くなったあと、その妻が為幹に強姦される事件が起きた。

(なるみ)国司の妻をですか?

(さとし学芸員)そう。惟通の母が政府に訴え出て、政府は為幹の出頭を命じた。都に上ってきた為幹は維時の下に預けられるうち、事件は結局うやむやに終わってしまった。

寛大な処置の裏側には、維時の運動があったのだろう。

(なるみ)系図を見ると、貞盛流平氏は常陸国司の肩書きを持つ人が多いことも見逃せませんね。

(さとし学芸員)常陸平氏の地盤である常陸国の国司に進んで任官していたのだろうね。

(なるみ)お互いに提携しあうことで、常陸平氏は常陸国一円に勢力を浸透させることができ、貞盛流平氏は豊かな経済基盤と武威を維持することができたわけですね。

(なるみ)さて、もう一つの有力な平氏勢力である良文流平氏との関係についてですが・・

(さとし学芸員)常陸平氏は常陸国を中心に、良文流平氏は房総と武蔵国・常陸国に勢力を伸ばしたわけだけれど、互いの仲はかなり悪かったようだね。

(なるみ)勢力圏が接する地域もあったのでしょうから、所領をめぐるトラブルかしら。

忠常の父忠頼と維幹の父繁盛が実際に合戦を行っていたことが、『続左丞抄』(ぞくさじょうしょう)という史料から知ることができます。

後世の説話である『今昔物語集』でも、忠常は維幹を「先祖の敵」と呼んでいますね。

(さとし学芸員)忠常の乱の根底には、平氏一族間の対立があったということだ。

平忠常について

忠常は良文の孫で、房総三国と武蔵国・常陸国などに大きな勢力を築いていたと思われます。良文いらいの基盤を三代にわたり発展させたものでしょう。

忠常は強大な私営田領主でしたが、上総介・下総権介・武蔵押領使などの肩書きも持っていました。これらは菅原孝標のように中央から任命された国司身分ではなく、各国衙が地元の有力者を任じた権任国司と思われます。

よって忠常は、上総・下総両国の最有力在庁官人として、国衙でも強い政治力を発揮する立場にいたと推定できます。

なるみとさとし学芸員の会話5

(さとし学芸員)そのような立場の忠常と、上総・下総・安房三国の国司との間には、以前から深い対立があったのかもしれない。

(なるみ)地元の有力者と国司が対立関係に陥りやすいことは、前回の対談でふれた通りです。通常はここで「国司苛政上訴」(こくしかせいじょうそ)という闘争形態がとられる。教科書でもおなじみの「尾張国郡司百姓等解文」(おわりのくにぐんじひゃくせいらのげぶみ)は、その代表例でした。

平忠常の乱も、これらと同一線上に位置づけられるのでしょうか。

(さとし学芸員)忠常の行動に、国司支配に対する抵抗運動の側面があることは確かだろうね。

それが上訴であれ紛争であれ、対国司闘争であることには変わりなく、忠常が広範な人民層から強い支持をえていただろうことは想像にかたくない。

(なるみ)忠常の行動は、国司の収奪に対する地元側の感情を物語るものでもあるのですね。

(さとし学芸員)広大な私営田を経営し、国衙在庁職の頂点に立つ忠常は、必然的に彼らの政治利害を代表する立場に立たされたわけだ。

長元元年(1028)、ついに忠常は安房国府を襲撃し、安房守惟忠(これただ)を焼き殺してしまいました。同時に上総国府も制圧し、上総介県犬養為政(あがたいぬかいのためまさ)と彼の妻子を拘留しています。

中央政府は忠常の行動を反乱と断定し、平忠常追討の宣旨を下しました。

しかし忠常側の意図は中央政府への反乱ではなく、国司の収奪に対する紛争だったようです。

忠常にとっては、政府の追討決定を覆すことが緊急課題となりました。

平忠常の乱関係年表

| 和暦 | 西暦 | 月 | 日 | できごと |

|---|---|---|---|---|

| 長元元 | 1028 | 下総権介平忠常、安房守惟忠を焼殺 | ||

| 長元元 | 1028 | 平忠常、上総国府を占拠、上総介県犬養為政および妻子を拘留する | ||

| 長元元 | 1028 | 6 | 5 | 平忠常・子息常昌らの追討宣旨が下る |

| 長元元 | 1028 | 6 | 21 | 追討使の人選 源頼信・平正輔・平直方(武者)、中原成通(明法家)らが候補 |

| 長元元 | 1028 | 6 | 21 | 右大臣藤原実資が追討使に源頼信を推薦 関白藤原頼通は平直方を推薦 追討使は平直方・中原成通に決定 |

| 長元元 | 1028 | 7 | 8 | 中原成通、追討に関わる雑事九箇条の申文を進上 |

| 長元元 | 1028 | 7 | 10 | 右大臣藤原実資、雑事九箇条を三箇条に削る旨指示 |

| 長元元 | 1028 | 7 | 13 | 上総介県犬養為政から右大臣実資に貢進が届く |

| 長元元 | 1028 | 7 | 15 | 平直方、出発日時と申文条数削減に中原成通が応じないことを実資に進上 |

| 長元元 | 1028 | 7 | 18 | 8月5日を追討使の出発日に決定 申文も実資の指示通り三箇条に削減 |

| 長元元 | 1028 | 8 | 5 | 平直方・中原成通、兵200を率い都を出発 |

| 長元元 | 1028 | 8 | 16 | 中原成通、母危篤を理由に美濃国から帰京を画策するが失敗 |

| 長元2 | 1029 | 2 | 東海・東山・北陸道諸国が平直方らに協力し、忠常を討つべく太政官符が下る | |

| 長元2 | 1029 | 2 | 23 | 平直方支援のため上総介に補任された平維時が都を出立 |

| 長元2 | 1029 | 6 | 「忠常の暴悪もっとも盛ん」として三度目の追討官符が下る | |

| 長元2 | 1029 | 6 | 追討使平直方の更迭が政府の議題に上る | |

| 長元2 | 1029 | 6 | 京内の平忠常郎党の住宅が捜索される | |

| 長元2 | 1029 | 7 | 岩清水奉幣の宣命に忠常追討の事が載せられる | |

| 長元2 | 1029 | 12 | 8 | 追討に消極的な中原成通の追討使解任が決定される |

| 長元3 | 1030 | 3 | 27 | 反乱軍、再び安房国を侵略、国守藤原光業は印鎰を捨てて都に逃げ帰る |

| 長元3 | 1030 | 3 | 29 | 政府は安房守の後任に当初追討使の候補者であった平正輔を任命 |

| 長元3 | 1030 | 5 | 14 | 平正輔、安房下向にあたり、毎国20艘の船、不動米穀毎国500石を政府に申請 |

| 長元3 | 1030 | 5 | 追討使直方が四度目の追討官符発給を求めるが、関白頼通は「伊志見山」に籠もった忠常の兵力は減少しているとして、却下する | |

| 長元3 | 1030 | 5 | 20 | 忠常出家の情報が都に届く |

| 長元3 | 1030 | 6 | 23 | 追討使平直方・上総介平維時・武蔵守平致方らの解文が奏上される 解文には忠常の講和の意思が読み取れる |

| 長元3 | 1030 | 7 | 8 | 政府は追討使平直方の召喚を決定 |

| 長元3 | 1030 | 9 | 甲斐守源頼信を追討使に任命 | |

| 長元4 | 1031 | 4 | 平忠常および子息2人、郎党3人が甲斐にあった源頼信の下に降参 | |

| 長元4 | 1031 | 6 | 6 | 平忠常、源頼信に伴われ上洛の途中、美濃国で病死 |

| 長元4 | 1031 | 6 | 16 | 源頼信、忠常の首を携え入京 |

| 長元4 | 1031 | 6 | 27 | 平維時、高齢と病気を理由に上総介を辞任 |

| 長元4 | 1031 | 6 | 27 | 房総で未だ帰順しない平忠常の子常昌・常近の処遇について朝議 追討反対の意見が出る |

なるみとさとし学芸員の会話6

(なるみ)でもなぜ忠常は、国司をいきなり殺害したのかしら。

ちょっと過激ですよね。上洛して中央政府に訴えれば済むことではないの?

(さとし学芸員)地域性もあるね。

坂東は容易に司法の行き届かない、いわば独立的な辺境地域なわけでしょう。

畿内近国に比べると、無法地帯といったイメージがつきまとうよね。

(なるみ)「太政官に解文など提出しても埒は明かない。自力救済でいくしかないだろう」ってな感じ?司法を頼まず自らの武力で解決してしまう。

ああ、そういえば平将門の乱も、地方有力者と国司との対立が発展したものでしたね。

(さとし学芸員)国司側も勢力基盤を築く指向性があったからね。地方有力者との提携や対立は普通に起こることだったろう。地方有力者が国司の子弟の乱暴を訴える例もあるから、国司側の積極的な活動を裏付けられるよね。

前任国司の子弟が国内に勢力を維持し、新任国司に反抗する例も出てくるよ。

下総国府を焼き討ちした平維良(たいらのこれよし)なども代表例だね。

(なるみ)平維良は『今昔物語集』などで有名な余五将軍維茂(よごしょうぐんこれもち)と同一人物ではないかと言われている人ですね。

平維良の乱については、上総・下総・武蔵三カ国にわたる大規模なもので、政府が追討使を派遣したにもかかわらず、うやむやになっているようですね。維良はその後も鎮守府将軍になったりして活躍しています。

(さとし学芸員)国府に対し実力をもって抵抗したとしても、政府の追討から逃れる可能性があったわけだ。

維良の場合は藤原道長と主従関係にあったようだし、同族である貞盛流平氏の働きかけも、追討の撤回に大きく作用したと考えられる。

(なるみ)地方の有力者が国府や国司を相手取り軍事行動を起こした場合、中央政府から追討を受けるか否かは、中央権力者との私的な関係の度合いで左右されたのですね。

平維良の乱と忠常の乱について

平維良は父兼忠(かねただ)が上総介を務めた2年後の長保5年(1003)に下総国府を焼き討ちしていますので、兼忠の上総介在任中に同行し、上総国に勢力を築き、本拠にしたものと考えられています。

対立勢力である忠常との関係はどうだったのでしょうか。興味をそそります。

平維良の乱の結果、貞盛流平氏の影響力が上総・下総・武蔵から後退し、対立する立場にあった忠常が権介や押領使として台頭した可能性もあります。

なるみとさとし学芸員の会話7

(なるみ)忠常の乱でも、追討撤回に向けた運動があったのでしょうか。

(さとし学芸員)忠常に拘束されているはずの上総介犬養為政から、右大臣藤原実資(ふじわらのさねすけ)の下に貢進が届いているから、忠常はこれを妨害せずに黙認したことになる。

(なるみ)まずは国司の貢進を黙認し、国家へ反抗する意図がないことを表現したのですね。

その後忠常はどのような行動に出たのでしょうか。

(さとし学芸員)『小右記』によると、忠常の郎党が入洛し、当時の警察機関だった検非違使(けびいし)をはじめ、あちこちに釈明や工作を試みていたことがわかる。

(なるみ)自分に対する追討の中止を働きかけるため必死だったのですね。

(さとし学芸員)忠常の運動は、内大臣藤原教通(ふじわらのりみち)を中心に向けて行われていたようだ。忠常は日頃から教通と主従関係にあり、その庇護を期待したのだろう。

(なるみ)かつての平将門と藤原時平の関係がそうでした。

忠常の運動は功を奏したのでしょうか。

(さとし学芸員)だめだったのだろうね。平直方・中原成通(なかはらのなりみち)両名が追討使に指名され、8月5日に京を発っているから。

(なるみ)中原成通は明法道が専門の貴族、平直方は都で活躍した軍事貴族ですね。ということは、実際に武力を行使し、乱の鎮圧に臨んだのは直方のほうですか。

(さとし学芸員)直方は武門平氏の棟梁格だった人で、都の軍事貴族だけれど、相模と伊豆に基盤を持っていたようだ。

(なるみ)相模国の鎌倉に館があったようですね。

武門平氏の嫡流として、坂東に影響力を拡げたい直方。これと提携することで、良文流平氏の勢力を吸収したい常陸平氏。

平忠常の乱は、こうした思惑の下に勃発したのです。直方にとっては、良文流平氏を排除し、坂東の平氏一族を編成するまたとない好機でした。常陸平氏も、直方に協力することで、在地における利権の拡大が期待できました。

平維時・直方父子は、自らが追討使に任命されるよう必死に運動したようで、源頼信・平正輔らの候補を押しのけ、就任に成功します。

なるみとさとし学芸員の会話 8

(なるみ)もう一人の追討使だった中原さんは、なんだか消極的ですねえ。彼は直方と違って兵(つわもの)ではないし、遠く都を離れ、戦地に赴くのがイヤだったのでしょうか。

(さとし学芸員)それもあるだろうけれど、有能な官人だった彼の行動としては疑問が残るね。

彼は追討そのものに国家的な意義を認めていなかったのではないか、とする説もあるよ。

(なるみ)追討の私戦的な側面を強調する意見ですね。

坂東では貞盛流平氏と良文流平氏の対立が以前から続いていた。そのような中で、良文流の忠常が対国衙紛争を起こした。

貞盛流の直方はこれに乗じ、国家権力を利用することができれば、良文流の忠常に対し圧倒的に有利な立場に立ち、これを排除することができます。

(さとし学芸員)忠常を打倒すれば南関東に広く勢力を拡大できるし、都で恩賞も期待できる。

(なるみ)それゆえに親子して追討使就任のため必死の工作を行った。

(さとし学芸員)維時・直方親子が、敵対する忠常を反乱者に仕立て上げた印象すら感じるくらいだ。

(なるみ)忠常の乱は、平氏一族の内紛という側面も強いのですね。

中原成通は事の本質を見抜いていたと?

(さとし学芸員)そうだろう。「やってられない。俺は降りる」って気分にもなるよね?

(なるみ)忠常側としては、宿敵が追討側に立ったことにより、徹底抗戦せざるを得ない状況になってしまった。乱の長期化は、追討使の人選に原因があったわけですね。

なるみとさとし学芸員の会話 9

(なるみ)追討の実際はどのようだったのでしょうか。

(さとし学芸員)直方がどのような方法で追討を実施し、忠常側がどのように抵抗したか、記録がないので詳しいことはわからない。

『小右記』によると、忠常は長元元年の国府占領直後、内大臣藤原教通に向け、追討宣旨の撤回を工作しつつ、随人二・三十騎ばかりを従え「伊志みの山」に入っていたことがわかる。

(なるみ)城郭を構え楯籠もったのかしら。

(さとし学芸員)この段階では謹慎の意を表する行動だったのではないかと思う。

しかし『小右記』には、追討の行き詰った長元3年5月段階で、「伊志見山」に籠もった忠常の随兵が減少している事実を指摘する記載があるから、忠常が「伊志見山」を本拠に軍事行動を継続したことはわかる。

『日本紀略』長元3年3月の記事によると、反乱軍が再度安房国を侵略し、国守藤原光業(ふじわらのみつなり)が都に逃げ帰ったことが記してあるから、挙兵時に安房国司館を焼き討ちした忠常勢は、比較的早い段階でいったん撤兵していたのだろう。

(なるみ)夷隅郡内の山岳地帯に籠もりつつ、ときどき軍勢を繰り出して抵抗を続けたイメージですね。

追討側の動きはどうだったのでしょうか。

夷隅郡内の山々。忠常は安房・上総国府の襲撃後、夷隅郡の山岳地帯に籠もっています。

なるみとさとし学芸員の会話 10

(さとし学芸員)追討使の平直方は鎌倉に館を構えていたから、追討軍の重要な拠点となったはずだ。

また、追討の梃入れとして、父の維時が上総介に任じられたことも重要だね。国司の軍事的な権限は大きかったからね。

(なるみ)京の武者として武名高い維時が、上総国司となって国衙軍制を利用すれば、強大な兵力を組織できそうですね。

(さとし学芸員)そのためには国衙機構を掌握する必要があったから、上総国府は追討軍にとって最重要地だったと思う。上総国府のある市原郡一帯を維時側が押さえていたから、忠常側の再攻撃は守備の弱い安房国府に向いたのかもしれない。鎌倉-市原ラインを追討側の本拠と考えてよいと思う。

乱の長期化は、軍事物資の徴発を担う国々の疲弊をまねきました。また、当時の戦争は相手方の経済地盤をことごとく焼き払う焦土戦術が採られたため、反乱の舞台となった房総は荒れ果て、特に忠常の根拠地があった上総は亡弊国となってしまいました。政府は急速に事態を打開する必要に迫られてきました。

これに対し忠常側も、自らの基盤が崩壊したことにより、これ以上の抗戦は難しい状況に追い込まれていました。

ここで局面が動きます。政府は追討使平直方を更迭し、甲斐守源頼信(みなもとのよりのぶ)を後任とします。忠常はこれを機に、いまだ甲斐にいた頼信の下に降参しました。三年にわたる乱は、ここでようやく沈静化したのでした。

なるみとさとし学芸員の会話 11

(さとし学芸員)忠常側は生産基盤が壊滅し、戦時体制を維持できなくなっていたにもかかわらず、宿敵が追討使である以上、抗戦を続けざるを得ない、苦しい状況にあったのだろう。

(なるみ)政府が平直方を召喚し、源頼信に後任を命じたのも、そのへんの事情をわきまえてのことなのかしら。

(さとし学芸員)忠常側からすれば、直方以外なら誰でも良かったのかもしれない。頼信がいまだ坂東に赴く前に降伏しているね。

忠常は都に連れられる途中で病死しているが、房総には彼の子息たちが残り、なおも帰順していない。彼らの追討も検討されているけれど、結局うやむやに終わったようだ。

(なるみ)これまで追討使を派遣し、強気な態度で臨んできた政府でしたが、急に軟化した印象を持ちますね。

そうそう、『今昔物語集』には、忠常の乱の10年以上前の出来事として、源頼信が常陸介として下向したとき、命に服さない忠常を攻め、これを従えた事が書かれていますね。『宇治拾遺物語』にも同様の記載があります。これが史実であるなら、すでに頼信と忠常は主従関係にあったことになります。

これらは説話ですから、すべてを鵜呑みにはできませんが、乱の終息を図るために、忠常と私的な関係のあった頼信を起用した可能性は十分にあると思いませんか?

忠常降伏後の寛大な措置も、頼信の工作があったのかもしれませんね。

(さとし学芸員)まあ、とにかく平直方は面目丸潰れだよね。

(なるみ)反対に源頼信の武名は高まり、坂東平氏と主従関係を広げていったのですね。

(さとし学芸員)源氏の台頭に対し、直方は頼信と姻戚関係を結ぶ。頼信の子息頼義(よりよし)を婿に迎え、鎌倉の館を譲渡したんだ。

源頼義と平直方の娘との間に生まれたのが八幡太郎義家、賀茂二郎義綱、新羅三郎義光の三兄弟で、父頼義とともに前九年・後三年の役を戦い抜き、坂東武士団と主従関係を深めていく。

なるみとさとし学芸員の会話 12

(なるみ)源頼義は父頼信から兵としての実力を、妻の父にあたる直方からは坂東に根ざした伝統的な武威を継承したのですね。その象徴が鎌倉の館というわけですか。

後に頼義の子孫にあたる源頼朝が鎌倉に入り、武家政権を樹立した裏には、そのような歴史背景があったのですね。

(さとし学芸員)余談だけれど、源頼朝の舅である北条時政は、平直方の子孫とされている。頼朝と北条時政の娘(政子)との間に生まれた嫡子が「頼家」と命名されたことも、頼義と義家の故実を意識し、その正統な後継者であることを内外に示すねらいがあったのではないかと思う。

(なるみ)忠常の乱は、まさに中世の幕開けにふさわしい事件だったわけですね。

菅原孝標と忠常の乱

なるみとさとし学芸員の会話 13

(なるみ)さて、だいぶ脱線しましたが、『更級日記』に話題を戻したいと思います。

菅原孝標は上総介の任期満了後、再び国司になることを望み続けたわけですが、8年後の長元5年(1032)、ようやく常陸介に補任されます。

この年は奇しくも平忠常の乱が終息した翌年にあたりますね。

(さとし学芸員)そのころの常陸国は、平為幹(たいらのためもと)が在庁官人のトップとして勢威をふるっていた時代かな。

為幹は平維幹の嫡男で、忠常一族とは宿敵の間柄と言える。平維時・直方と提携し、追討に関与していた可能性が高い重要人物だ。

(なるみ)乱は終息しても、忠常の子息たちに対する追討は見送られていますから、忠常側の中核メンバーも上総国内に生き残っているわけですよね。

(さとし学芸員)現地では平直方の影響力が後退しただけで、平氏間における対立の火だねは依然くすぶっている状態だったろう。社会不安は相当なものだったと思うよ。

また平為幹は、地方有力者としては破格の従五位下に叙せられていたから、位階上は孝標ら国司階級とそれほど変わらないレベルだったと言える。

国司亡き後の妻をわがものとする行為といい、容易に国司の威光に屈しない自由な振る舞いをしていたのだろう。

あまつさえこのタイミングで国司として赴任するのは、孝標としてもちょっと気が乗らないよね。

(なるみ)常陸平氏の権勢は大きなものがありましたからね。

為幹の父維幹についても、似たような説話があります。

『古本説話集』や『宇治拾遺物語』によると、訴訟のため都に上った維幹が、偶然見かけた高階成順(たかしなのなりのぶ)の姫君の美しさに惹かれ、どうしても妻にほしくなった。そこで側に仕える乳母らを大金で買収し、ついに姫君を常陸国に拉致し去ったことが記されています。

(さとし学芸員)維幹の例は出典が説話集なので史実か否か断定できないけれど、東国私営田領主の気質がうかがえる話だよね。

水守城跡から筑波山を望む(茨城県つくば市)

現在見ることのできる水守城跡は、後世の城郭と思われますが、この地を水守営所跡に比定する説があります。

水守営所は平国香が所有していた館で、彼の死後、平貞盛が入っており、反将門勢力の拠点になっています。貞盛が上京した後は、弟の繁盛が相続し、維幹に相伝されたものと考えられます。

「水守」という字が示すとおり、水守営所はこの地域に所在したのでしょう。

維幹は「多気大夫」と呼ばれていたようですので、ある段階で水守営所を廃し、北方の多気に館を移転したのでしょう。その後、常陸平氏の総領家は、6代義幹が鎌倉幕府に滅ぼされるまで多気氏を称しました。写真の向かって右手に望まれる丘陵は多気山城で、麓には多気義幹の供養塔と伝えられる大型五輪塔(下写真)があります。

多気山と水守の周辺は古代・中世の条里遺跡が広がり、古くから開発の進んだ穀倉地帯であったことがわかります。都でも有名だった多気大夫維幹の富豪ぶりを彷彿とさせます。

歌人として有名な伊勢大輔と高階成順の間に生まれた姫君が、維幹に掠奪され、この地で生涯を終えたとされています。

『宇治拾遺物語』には、次の説話が収められています。

多気の大夫が訴訟のため都に出たおり、越前守高階成順の長女大姫を偶然見そめてしまいます。彼は姫の側に仕える女童や乳母を大金で買収し、大姫を拉致して常陸の国に下ってしまいます。

年を経て、大姫の妹である伯の母の夫が常陸守(介)となり、伯の母とともに常陸国府に下りました。すでに大姫は亡くなっていましたが、彼女の娘二人が多気から国府に会いに来ます。

しかしその後、娘たちは国司の姻族であることを一向に誇るわけでもなく、特に音沙汰もないまま常陸守の任期が満了してしまいました。

伯の母は都に帰ることを姪たちに知らせたところ、莫大な財物をはなむけに贈ってきました。

それは国司4年間の収益をはるかに凌ぐもので、常陸守を驚かせました。

上の物語に登場する「多気の大夫」は、平維幹とされていますが、世代的には為幹を指す可能性もあります。

鎌倉時代成立の説話ですから、史実かどうかはわかりませんが、少なくとも常陸平氏が国司の支配に属さない独立的な立場にあったことや、莫大な財力を誇っていたことは読み取れます。

このような常陸平氏に対抗し得た平忠常も、同じような立場にあったことがわかります。

伝 多気太郎義幹供養塔(茨城県つくば市)

関東の石造物文化は、鎌倉後期に奈良西大寺の高僧が引き連れてきた大蔵派石工の技術導入により花開きました。

しかしこの塔はどっしりとした古い形状を示し、西大寺系五輪塔よりも古い例と思われ、大変貴重です。

地元では鎌倉時代初期に滅亡した多気義幹の供養塔と言い伝えられており、「多気太郎様」と呼ばれています。

多気義幹は平維幹から数えて6代目にあたる常陸平氏の総領です。常陸大掾職を受け継ぎ、国衙在庁のトップとして強大な勢力を誇りましたが、源頼朝の挙兵時に日和見的な態度を取ったことから、常陸守護職には頼朝の腹心の八田知家(はったともいえ)が任命されました。

義幹と知家は激しく対立したようですが、建久4年(1193)、知家の策謀により失脚し、所領や常陸大掾職を没収されてしまいます。

多気氏が衰退した後、筑波一帯は八田氏の所領として再編され、後の小田氏に発展していきます。

なるみとさとし学芸員の会話 14

(なるみ)維幹が掠奪したとされているのは高階成順の長女ですから、孝標女とともに上総国府で生活した継母、高階成行女(たかしなのなりゆきのむすめ)とは同族にあたります。

もし説話の内容に類するような事が実際あったとすれば、継母と親しかった孝標女の目から、常陸平氏はどのように映っていたのか、興味がわきますね。

(さとし学芸員)何とも言えないけれど、それが孝標女が父に同行しなかった理由の一つだとすると、おもしろいね。

(なるみ)浮舟慕情の孝標女にとって、常陸国には特別な想いがあったでしょう。

それにもかかわらず、今回は同行を見合わせていますよね。

(さとし学芸員)少なくとも孝標自身にとっては、気の重い赴任だったのだろう。

(なるみ)『更級日記』でも、孝標は娘に対し、遠国に赴任する身の不遇を嘆いていますね。

結局、孝標女と涙の別れのシーンを経て、一人常陸国に下向しています。

これまで述べてきた東国の社会状況を考えると、「生きて都に帰れないかもしれない、もう二度と会えないかもしれない」と涙する父娘の感情も、生々しいですね。

(さとし学芸員)当事者としては、決して大げさな感情表現ではなかったのだろうね。

常陸平氏と良文流平氏の対立は、忠常の乱の大きな原因でした。乱が沈静化してもこの対立が続く限り、国司側から見た社会不安は大きいものがあったはずです。

両平氏の対立例として、平忠常の父忠頼と、維幹の父繁盛が合戦に及んだことはすでに述べました。

この事件は寛和2年(986)に比叡山に金泥写経を納めようとした繁盛を、武蔵国に移住していた忠頼が妨害したものです。繁盛のねらいは納経行為を通じた朝廷への自己PRであり、彼の政治的立場が向上するのを忠頼・忠光兄弟が恐れ、阻止しようとしたものと考えられます。

繁盛は事件を比叡山政所に訴え、政府は忠頼・忠光らの追討官符を下しましたが、忠常の場合と違って取り消されています。忠頼側も中央権力者と関係を深めており、追討撤回の裏工作に成功したのでしょう。

これに対し繁盛は、追討の再開に向けて盛んに運動しています。

寛和3年(987)には、繁盛の写経を道中の国々が運搬するよう太政官符が下されました。繁盛の納経が成就するよう取り計らいつつ、彼が直接参内することを回避することで、忠頼・忠光らを刺激することがないよう配慮したのでしょう。

将門の乱の記憶がまだ消え去っていない時代、その一族による大規模な争乱が再発する恐れを、政府側も抱いていたものと思います。

ちなみにこの太政官符を作成したのは菅原孝標の父資忠(すけただ)と思われ、この2年後に他界しています。孝標自身も父が晩年に関わった事件として、当時の記憶に残していたのかもしれません。

『更級日記』では、孝標は常陸介就任が決まると、自分が任地で亡くなった場合、娘が路頭に迷うことを恐れ、家族を伴わずに下向したように記しています。

孝標としては、

- 父の晩年から話題に上り、恐れられていた平氏一族による反乱が再発し、鎮圧直後の余塵くすぶる地に自らが赴任すること

- 自分も高齢であること

- 乱の一方の立役者とも言える常陸平氏一族と協調せぬ限り、国務の遂行は難しいこと

- 国司亡き後の家族の受難は、平為幹による遺族強姦事件でも生々しいこと

などの事情が思い浮かびます。

なるみとさとし学芸員の会話 15

(さとし学芸員)しかしなあ、国司に対する住民側のつもりつもった反感が、忠常の乱の重要なエネルギー源となったわけだから・・。

乱勃発からわずか二期前の国司だった菅原孝標にも責任の一端はあるのではないかな。

(なるみ)厳しい言い方ですね。

お言葉ですが、孝標が乱直後のタイミングで関係国の国司に任命されたということは、地元側との調整能力が評価されていたからなのでは?

(さとし学芸員)そういうこともあり得るね。

(なるみ)人事のことは複雑な事情もあったことでしょうし、よくわかりませんが、調べてみると面白そうですね。

文献

- 石母田正 1964 「平忠常の乱について」 『古代末期政治史序説』 未来社 所収

- 上横手雅敬 1970 『日本中世政治史研究』 塙書房

- 庄司 浩 1973 「平忠常の乱について」 『軍事史学』 第八巻第四号 軍事史学会 所収

- 福田豊彦 1973 人物叢書『千葉常胤』 日本歴史学会

- 石井 進 1974 『日本の歴史12 中世武士団』 株式会社小学館

- 野口 実 1982 「平忠常の乱の経過について」 『坂東武士団の成立と発展』 弘生書林 所収

- 川尻秋生 1992 「下総国府を焼き討ちした平維良」 『中央博物館だよりNo.13』 千葉県立中央博物館 所収

- 川尻秋生 2007 『戦争の日本史4 平将門の乱』 吉川弘文館

この記事に関するお問い合わせ先

市原歴史博物館

〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地

電話:0436-41-9344

ファックス:0436-42-0133

メール:imuseum@city.ichihara.lg.jp

開館時間:9時00分~17時00分

休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始

更新日:2022年04月18日