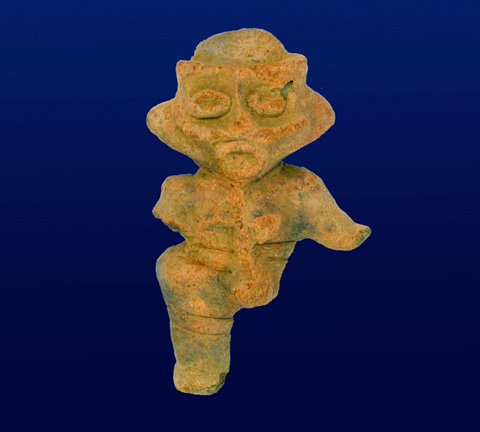

土偶(祇園原貝塚)

土偶(どぐう)

出土地

祗園原貝塚(ぎおんばらかいづか)

遺跡所在地

国分寺台・根田(こくぶんじだい・ねだ)

時代

縄文時代後期

解説

土偶は粘土を焼いて作った人形です。縄文時代のはじめごろから終わりごろまで、形を変えながらもずっと作られています。縄文人が、何かの祈りや信仰のために作ったことは間違のないところですが、何を祈ったのかなど、具体的なことはたくさんの意見があって確かなことはわかりません。初期のものから一貫して女性を表現しており、おなかに赤ちゃんが宿っていることを示すものが多いのが特徴です。なかには、出産シーンや、赤ちゃんを抱いているところなど、いずれにしても新しい生命の誕生を象徴するものと考えられます。

くわしくは関連リンクへ

文化財センターのエントランスホールには、土偶や、この時期の女性が身に着けていたアクセサリーがたくさん展示してあります。ぜひ、見に来てください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市原市埋蔵文化財調査センター

〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地

電話:0436-41-9000

ファックス:0436-42-0133

メール:bunkazai-center@city.ichihara.lg.jp

休所日:土曜日・日曜日・祝日

更新日:2022年04月18日