ここまでわかった市原の遺跡2 上総国分僧寺展6

伽藍焼失か

展示風景 このブースでは、創建いらいの上総国分寺が平安時代に受けたであろう災害の痕跡について展示しました。

伽藍地の正面玄関である南大門のすぐそばから、巨大な穴が発見されました。

その規模から、主要伽藍の基壇用土を採掘した跡と考えられます。

この穴は南大門の落成後も開口していましたが、9世紀中ごろ、大量の瓦で一気に埋められています。

その量は何と整理箱9,000箱分!

いったい何があったのでしょうか。

多量の瓦を捨てる行為は、主要伽藍の大規模な破損を裏付けます。

廃棄物には、熱で変形した瓦や、多量の焼土、灰、炭化物などが混ざっていたことから、主要伽藍が火災を受けた可能性があります。

嘉祥元年(848年)と貞観12年(870年)、上総国で俘囚の乱が相次いでいます。

上総国分寺もこれらに巻き込まれた可能性がありますが、真相は謎のままです。

633土採り跡

南大門の前に掘られた大穴で、その巨大さは写真の作業員と比較しても良くわかる。

この穴は南大門の基壇を築く際の土採り跡と思われ、門の落成後、埋められずに開口していた。

寺の威容を誇示する南大門の前に大穴があるのは不都合に感じられるが、当時の人々は気にとめていなかったようだ。

穴は約100年後、多量の瓦で一気に埋められるが、その中から、主要伽藍の火災を示す物証が得られた

633土採り跡から出土した品々

風鐸(ふうたく 8世紀後半)

風鐸(ふうたく 8世紀後半)

大小様々な破片が見つかった。形状から、最低2種類あることがわかる(写真左上と右上)。

風鐸は四面に廂を付ける重要建物のみに使われた装飾品で、上総国分僧寺では七重塔・金堂・講堂に限られる。これらのうち最低2棟を火事で失った可能性がある。

風鐸模型

風鐸とは寺院建築の軒先に吊るす青銅製の飾りで、風招を付けた打棒を内側に吊るし、風で音が鳴る仕組みでした。

さぞかし荘厳な音色を奏でたことでしょう。

左は上総国分僧寺七重塔の1/20の模型に下がった風鐸。

上の写真と見比べてみましょう。

上総国分僧寺の主要伽藍

黄色で示したのが瓦葺き建物です。

このうち塔・金堂・講堂にのみ風鐸を用いました。

まさに寺院の中枢である3棟のうち、最低2棟が失われたと考えられます。

上総国分僧寺の大型釘(おおがたくぎ 奈良時代)

上総国分僧寺の大型釘(おおがたくぎ 奈良時代)

上総国分僧寺の大型釘(おおがたくぎ 奈良時代)

上総国分僧寺の大型釘(おおがたくぎ 奈良時代)

100点近く発見されている。赤色顔料の付いたものが多いことから、主要伽藍に用いられたことは確実。

墨書土器

633土採り跡からは、土師器の杯(つき)と呼ばれる器も多量に発見されました。

墨で文字を記した「墨書土器」が中心で、文字は土の異体字と「厨」の2種類があります。

土を意味する墨書土器

これらは土という意味の異体字と考えられ、政治的な重要施設である稲荷台遺跡からも見つかっている。

稲荷台遺跡では道教に関わる呪術的な用途が想像されている。

上総国分僧寺でも、災害の復興時にそのような呪術が行われ、この土器が納められた可能性もあるが、その解明は今後の課題。

「厨」(くりや)と墨書された杯(9世紀中葉)

「厨」銘墨書は60点も見出せた。

厨とは寺僧などの食事を賄う厨房施設のことで、調査された施設群のうち、どこかが該当するのであろうが、正確な位置は確定されていない。

多量の「厨」銘土器の破棄は、厨も類焼した可能性を示すが、あるいは復興事業に携わった従事者の食器を、事業終了時に捨てたのかもしれない。

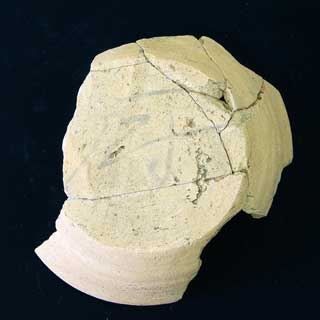

発泡瓦

瓦には、高温を受け発泡したものが一定量見出せる。

展示した個体は、形も歪んでしまっている。

よほどの高温を受けたのだろう。

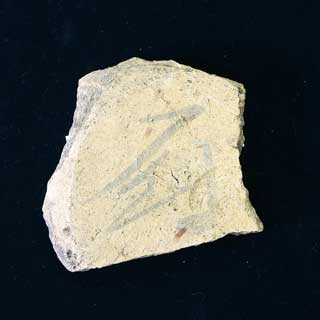

壁材

崩落した建物の壁材を捨てたものだろうか。これも被熱し発泡している。

この記事に関するお問い合わせ先

市原市埋蔵文化財調査センター

〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地

電話:0436-41-9000

ファックス:0436-42-0133

メール:bunkazai-center@city.ichihara.lg.jp

休所日:土曜日・日曜日・祝日

更新日:2022年04月18日