040縄文時代中期草刈貝塚の漁撈の海

近藤 敏

遺跡所在地

ちはら台西

時代

縄文時代中期

写真1 現在の草刈貝塚から村田川流域と河口と海岸平野(平成24年撮影)

京成電鉄ちはら台駅周辺には、今から4500年ほど前の縄文時代中期中頃の草刈貝塚遺跡がありました。縄文時代中期の貝塚のある集落を完全に調査した例は、古くは船橋市の高根木戸貝塚などがあるものの近年はまれで、研究の貴重な情報源になっています。平成25年には千葉市加曽利貝塚博物館において、『企画展「シリーズ・東京湾岸の貝塚を探る3 市原市草刈貝塚-大集落のはじまり-」』が開催され、草刈貝塚出土遺物が再注目を集めたところです。

土器片をリサイクルしたおもり-土器片錘

草刈貝塚の調査では、大量の土器片錘(どきへんすい)が発見されました(おそらく日本一の数です)。土器片錘は縄文土器片に切り込みを加え漁網の錘(おもり)へとリサイクルしたものです(写真2)。

台地斜面を下りたあたりに沿って通る館山道の建設に伴う調査区は、縄文時代の海浜にあたりますが、ここからも大量の土器片錘が出土しました。転用された土器片の文様を調べると、草刈貝塚の集落があった時代と同じ時期と考えられ、縄文時代中期の人々が海浜で網漁を含んだ漁撈をおこなった痕跡と推測されます。

写真2 土器片錘の使用法想像図 (作画:西野雅人氏)

市原条里制遺跡(八幡草刈線)菊間並木地区の自然貝層

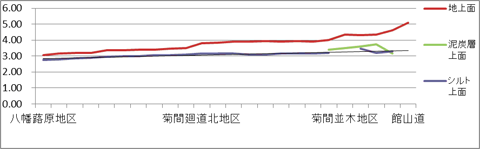

現在の海岸線に向かって調査した市原条里制(じょうりせい)遺跡(市道八幡草刈線)では、当時の海域堆積物がグラフ1に表したようになりました。海浜の堆積物である砂質シルト層の上面が台地側では、標高3.2メートル付近にあります(グラフ青線)。

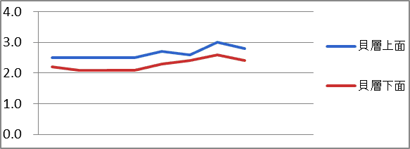

シルト層は外海に向かって傾斜しており、菊間並木地区から680メートル進むと、八幡蕗原地区では標高2.7メートル付近に位置していることがわかりました(遺跡の深層29参照)。また並木地区では、シルト層下30センチメートルから50センチメートルの標高2.5メートル付近に、砂層中自然貝層が厚さ50センチメートルほど堆積していました(グラフ2)。その自然貝層中から縄文中期土器片や土器片錘が検出されました(写真3)。

グラフ1 市原条里制遺跡(八幡草刈線確認調査)の浅い海の上面位置(シルト上面)

グラフ2 浅い海だった縄文中期の干潟に生息した貝の自然貝層の位置(菊間並木地区)

写真3 市原条里制遺跡の自然貝層(ハマグリ・カガミガイ・カキ・ハイガイ・イボキサゴ等)

市原条里制遺跡から、さらに200メートル海岸方向に近づいたJR内房線八幡宿駅東口付近の八幡御墓堂遺跡(平成25年度調査)からも、標高0.9メートル付近に自然貝層(写真4)が検出されており、自然貝層が連続して堆積しているようです。

写真4 八幡御墓堂遺跡自然貝層写真

ハマグリ・アサリ・オオノガイ・カガミガイ・マテガイ・アカニシ・ツメタガイ・イボキサゴ・ウミニナ等。

サンプル採取された海浜砂層の10箱中1箱分を貝殻が占める。

村田川流域には草刈貝塚以外にも、千葉市内に有吉北貝塚等の大規模な縄文中期の集落も存在しています。これらの集落も、草刈貝塚と近くの海辺が深く結びついたのと同様に、村田川河口に広がる干潟や浅い海の恵みを受けていたのでしょう。

草刈貝塚は、ほとんどが調査後開発されて現在のちはら台の町となっています。しかし南側斜面では、貝層の一部が残されており、重要な情報がまだ眠っています。

引用参考文献

財団法人千葉県文化財センター編1990年『市原市草刈貝塚』千葉県文化財センター調査報告書第171集

同上2003年『市原市草刈遺跡(東部地区縄文時代』千葉県文化財センター調査報告書第448集

小久貫隆史ほか1999年『市原市市原条里制遺跡』千葉県文化財センター調査報告書第354集

植月学2010年「海生魚類」『縄文時代の考古学』4 人と動物の関わりあい‐食料資源と生業圏 株式会社同成社

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市原市埋蔵文化財調査センター

〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地

電話:0436-41-9000

ファックス:0436-42-0133

メール:bunkazai-center@city.ichihara.lg.jp

休所日:土曜日・日曜日・祝日

更新日:2022年04月18日