ノート038上総国分僧寺跡出土の均整唐草文軒平瓦(特殊仕様)をみる【考古】

研究ノート

牧野光隆

奈良時代、今からおよそ1250年前に建てられた上総国分寺は、金堂を中心に講堂や鐘楼など、主要堂舎が計画的に配置された七堂伽藍の荘厳な寺院でした。

発掘調査では、主要伽藍地部分はあまり調査をしていません。それでも寺院主要部の周囲からは整理箱1万箱にも及ぶ瓦が出土しています。当然ですが、堂舎の屋根が瓦葺きであったためでしょう。その軒先を飾るのが、軒瓦です。軒先に唐草文などの流麗な文様がおどるのです。

上総国分僧寺跡の瓦類の整理作業は現在進行中です。

最近数か月間は、軒平瓦ばかりをみてきました。そのなかで、ひときわ謎の瓦を紹介します。

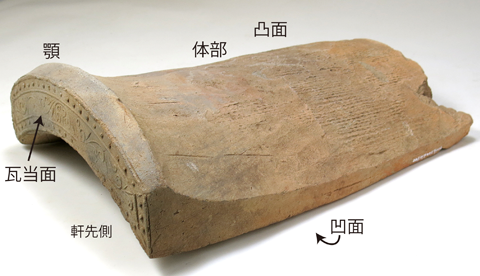

写真1 均整唐草文軒平瓦 創建期 瓦をつくりはじめた段階の端正な製品 屋根に葺くのは凹面が上になる

軒平瓦は、文様のある瓦当面、そして顎と呼ばれる軒先に出る部分、さらには体部という3パーツで構成されています。これらはそれぞれ押圧やケズリなどの諸技法が使われて成り立っていますが、この特殊な軒平瓦は、構造は一見軒平瓦ですが、それぞれの部分の特徴が他の軒平瓦にはない共通の仕様をもつ(以降「仕様」と呼ぶ)という点で、類似した一群として認められるものです。

つまり、とある時期に、なんらかの目的のために設計され、仕様を決めて作られた部品なのです。

現状でこの仕様の瓦について、寺域北辺部の遺構内や南辺の瓦溜付近など、広い範囲から30点ほどの破片がみつかっています。決して見栄えは良くなく、多数派でもありませんが、存在感は大きいものです。

使用後の廃棄に関することですが、比較的破損状況が著しく、不自然に欠損しているものも多いように思われます。このことが何を意味するのか、使用目的と関係するのかは判然としません。

写真2 特殊な仕様の軒平瓦

写真3 瓦当面

瓦当面

均整唐草文が押されています。もちろん創建期の唐草文と同笵です。

ただ、一様に文様が扁平的です。笵の押圧が弱くてしっかりと文様を出すためには足りないため、文様が平坦にしか出ないものとみられます。他の軒平瓦は、たまに部分的に押圧が弱いものもみられますが、一様ではありません。

もちろん笵傷の進行状況は、この一群が同時期の製作であることを示しています。傷から判断すると、上総国分寺のいわゆる「創建期」の瓦製作という一連の製造過程において、最終段階の時期につくられたものであることがわかります。

瓦当面のもうひとつの特徴として、側面の成形があげられます。通常は瓦当面文様の周縁にそって成形されます。屋根に葺いた時、軒平瓦の側面付近は、軒丸瓦によって見えなくなってしまうので、正確に削る必要はありませんが、それでもきれいに成形しています。しかしこの瓦の仕様はそんなことは無視です。幅広く縁が残ります。この縁の形状でなければならなかったのでしょうか。

写真4 段顎風の顎形状 顎面幅の広いタイプ

顎

その仕様はいわゆる「段顎」に近いもので、曲線顎で知られてきた上総国分寺の均整唐草文軒平瓦(写真1参照)とは明らかに異なるものです。この形状にする必要があったと考えざるをえません。

顎面の幅は20ミリ程度と狭いタイプと30ミリを超える幅の広いタイプがあります。

写真5 焼成前の孔をもつ

体部

瓦当面から7〜9センチほど奥の中央付近に、体部を貫通する孔をあけて焼成してあります。このような仕様もこの瓦だけです。孔は2つあけられている個体が1点だけ確認できます。孔の直径は8〜15ミリほどです。

この謎の瓦の使用目的を解明する大きなヒントが、この孔にあることは言うまでもありません。といいつつも、謎は解けていませんが。

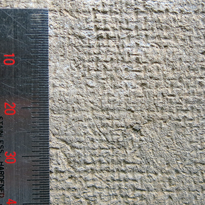

凹面の布痕跡にも特徴があります。上総国分寺の平瓦作りでは、丸太を割るなどして作ったとみられる平瓦一枚作り凸型成形台から取り外す時の便宜を考えて、「離れ布」などとよばれる布を成形台に敷くため、平瓦の凹面には布痕跡がネガティブに転写されています。この布の織り目が、仕様ではとても細かいのです。

これまで数多くの凹面の布の目数を計測してきましたが、20ミリで数えるとだいたい縦横12〜14目あたりが多数派です。それに対して、この仕様では23を超える通称「絹目」の布を使って例外なく作られています。このことは多分、設計とは関係のない事象と思われます。製作する職人の出自などプライベートに関係することであろうと考えてよいでしょう。

通常の平瓦と丸瓦にも、目数の細かい「絹目」痕跡をもつ個体が少数ながら散見されることは、以前から知られていました。改めて比べてみると、胎土や焼成が似ているものも多く、近い時期に作られた可能性は高いと思われます。

写真6 「絹目(38×36目)」の布痕跡(左・中)と通常(13×13目)の布痕跡(右)

写真6 「絹目(38×36目)」の布痕跡(左・中)と通常(13×13目)の布痕跡(右)

写真6 「絹目(38×36目)」の布痕跡(左・中)と通常(13×13目)の布痕跡(右)

これらの仕様は、布目に限らず、顎形状や成形方法などについては、ある意味瓦職人個人に起因するものであるかもしれません。しかし、体部に孔があいていることでそれらは違う意味合いを帯びてくるものとみられます。屋根の上はそれほど広くありません。その屋根のどこかにこのパーツを使える部分があるはずです。

類例を探索しつつ、寺域内での出土分布の意味を考えていくことが今後の課題になります。

この記事に関するお問い合わせ先

市原歴史博物館

〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地

電話:0436-41-9344

ファックス:0436-42-0133

メール:imuseum@city.ichihara.lg.jp

開館時間:9時00分~17時00分

休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始

更新日:2022年04月18日