ノート025貝の考古学(1)貝から読み取る先史時代の人々の交流【考古】

研究ノート

忍澤成視

1 はじめに

市原には、縄文時代から近・現代にいたるまで、比較的多くの貝塚遺跡が残されています。

これは、海が身近にあるという立地環境によって、古来よりここに住む人びとが海と関わりをもち、そこから得られる海産資源を生活の糧にしていた証です。

このうち特に貝類は、東京湾に面した広大な干潟に豊富に生息していたので、多種多量に採集できました。

貝塚に残る貝類の種類や量を調べてみると、その利用の仕方を知ることができます(忍澤2008年)。

一方、貝と人との関わりは、これら「食」に対するものだけではなく、身を飾るための「装飾品」の材料として利用のしかたがありました。

これらの多くは、普段食用にするための貝を採る身近な海にいる貝類ではなく、遠方の海からもたらされた貝類でした。

ここではそんな貝類に目を向け、先史時代の人びととの関わりについて明らかにしたいと思います。

2 貝輪素材の種類とそのうつりかわりの意味

縄文時代の人びとは、いろいろなアクセサリーを身につけていました。

髪飾り・耳飾り(イヤリング・ピアス)・首飾り(ペンダント)・腕飾り(ブレスレット)・腰飾り・足飾り(アンクレット)などです。

使われた素材は、粘土を焼いたもの・石・木や植物の繊維・骨や角・動物の牙や歯・貝などで、身の回りにあった自然素材を巧みに利用していました。

このうち腕飾り(ブレスレット)の素材には、イノシシの牙・粘土を焼いたもの・植物の繊維なども使われましたが、その主な材料は貝でした。

考古学では、この貝で作られた腕輪のことを「貝輪」(かいわ)と呼んでいます。

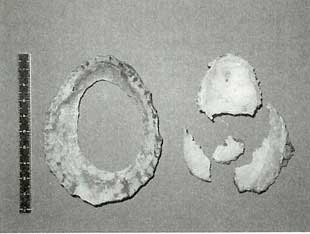

貝輪は貝殻の中央に、腕が通せるだけの穴をあければ完成します。

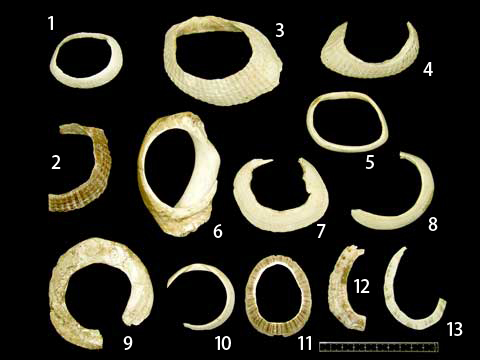

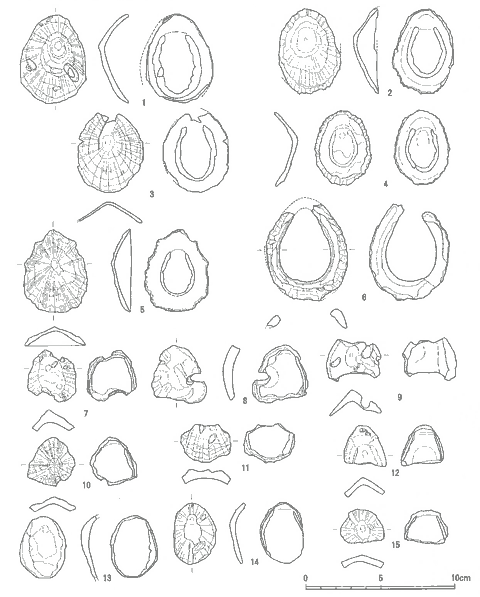

しかし貝輪の素材となった貝はどんな貝でもよいというわけではなく、「二枚貝」を中心に数種類のものに限られていました(写真1)。

写真1 千葉県市原市内出土の各種貝輪

1 サルボウガイ 2・ 3 アカガイ 4・ 5 サトウガイ 6 アカニシ 7・8 ベンケイガイ 9 イタボガキ 10 タマキガイ 11 マツバガイ 12・13 オオツタノハ

貝殻が大きなことで知られるハマグリ・アワビ・ホタテガイなどの殻は使われていません。

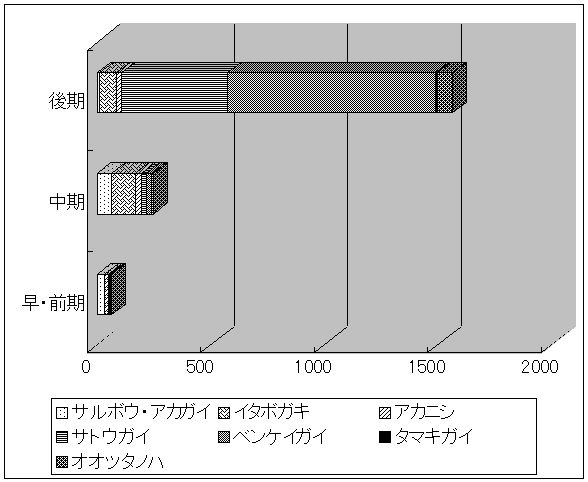

貝輪の素材は、1万年ほど続く縄文時代のなかで、時期によってその種類が大きく変化することが知られています。

最初のころは、アカガイ・サルボウガイが、そのつぎにはイタボガキやアカニシが、そして縄文時代の後半の時期にはベンケイガイが主流となり、その数も急に多くなります(図1)。

図1 関東地方における時期別貝輪素材の変化

この「貝種のうつりかわり」の意味について、これまで明確な説明はされてきませんでした。

しかし、「貝輪は腕にはめるもの」そして「貝輪をつくる」という観点でそれぞれの貝殻の特徴を整理してみると、なぜ貝輪の素材が変化していったのか、「ベンケイガイ」の貝輪が縄文時代の後期に全国的に「大流行」したのか、その理由がわかってきます。

腕にはめるための、大きさ・かたち・丈夫さ・重量感、そして貝殻が割れにくいこと・素材を集めやすいことなど、全ての点をクリアするのが「ベンケイガイ」だったのです(図2)。

| 大きさ | 装着 しやすさ |

重さ | 丈夫さ | 入手 しやすさ |

|

|---|---|---|---|---|---|

| サルボウガイ | 不向き | やや不向き | 適している | やや不向き | やや不向き |

| アカガイ | 最適 | 最適 | 適している | 不向き | 不向き |

| アカニシ | 不向き | 不向き | 最適 | やや不向き | |

| イタボガキ | 最適 | 最適 | やや不向き | やや不向き | やや不向き |

| サトウガイ | 適している | やや不向き | 適している | やや不向き | 最適 |

| ベンケイガイ | 適している | 適している | 適している | 最適 | 最適 |

| オオツタノハ | 適している | 適している | 適している | 最適 | 不向き |

縄文時代の人びとは、何千年もの時間を経て、ようやく腕輪として十分満足のいく素材に出会ったのです(写真2)。

写真2 ベンケイガイ製貝輪(複製)の装着状況

3 オオツタノハ製貝輪のなぞ

縄文時代や弥生時代に使われた貝輪素材のなかに、「オオツタノハ」というかわった貝があります。

この貝の腕輪は、貝輪全体の数からみると決して多くはありませんが、その見つかり方などに特徴があります。

縄文時代のオオツタノハ製貝輪の特徴は、

- 広域分布

- 一箇所にまとまった見つかり方

にあります。

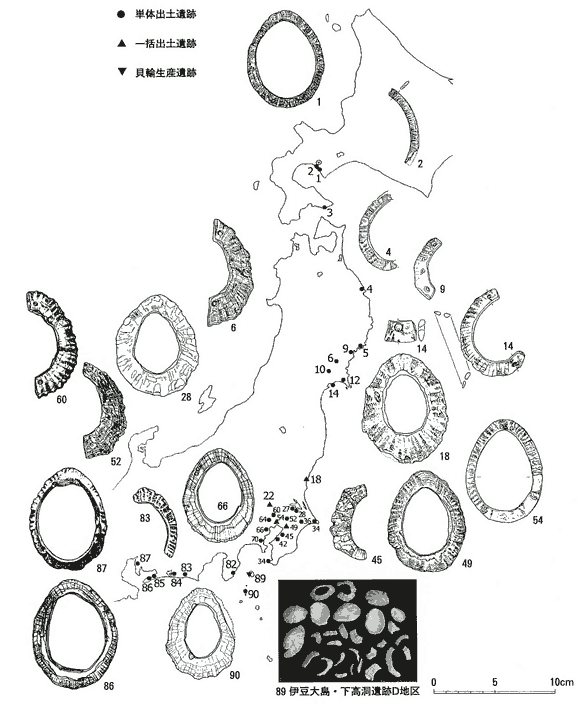

オオツタノハ製貝輪は、これまでに200点ほどがみつかっています。

その分布は愛知県から北海道まで東日本のほぼ全域におよびます(図3)。

図3 縄文時代のオオツタノハ製貝輪分布図

この地域からみつかっている貝輪の総数は約5,000点あるので、この時期のオオツタノハ製貝輪の比率は5パーセント程度ということになります。

見つかった遺跡数は70箇所程度ですから、1つのムラで持っていた数はせいぜい2から3点ほどだったことになります。

ところが、まれに土器などに入れられたままの状態で、10点前後がまとまってみつかる事例があります。

とくに有名なのは、千葉県船橋市古作貝塚からみつかったもので、蓋が付いた特殊なかたちの二つの土器の中から、オオツタノハ製9点を含む計51点の貝輪が発見されました。

同様の事例は、千葉県・茨城県に数例知られています。

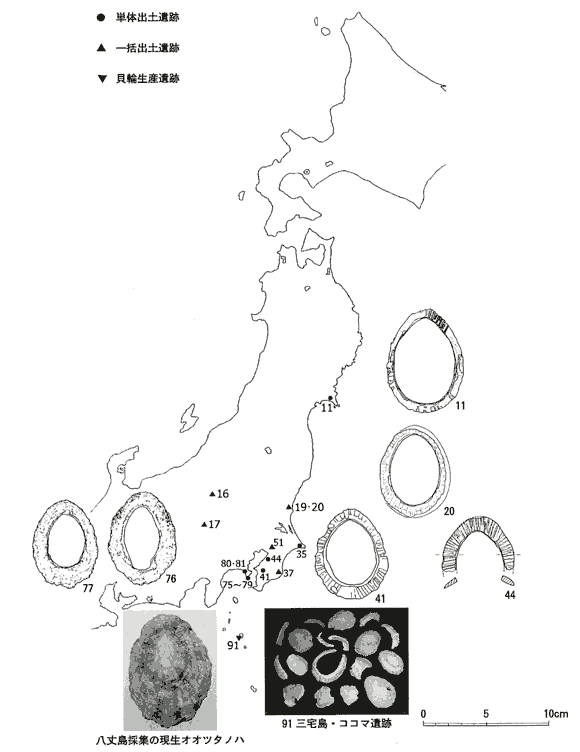

弥生時代には、貝輪などがみつかる条件となる「貝塚」遺跡が減少することから、オオツタノハ製貝輪の検出事例は縄文時代と比べるとかなり少なくなってしまいますが、それでも100点ほどが知られており、一遺跡からみつかる数は縄文時代よりむしろ多くなる傾向があります(図4)。

図4 弥生時代のオオツタノハ製貝輪分布図

発見場所は、

- 北関東の再葬墓や洞窟遺跡から人骨などと一緒に、

- 三浦半島の海蝕洞穴遺跡など、

と限られており、縄文時代のようにムラからみつかる事例はあまりありません。

4 伊豆諸島の遺跡からみつかったオオツタノハ

伊豆大島下高洞遺跡D地点

下高洞遺跡は、伊豆大島の西側海岸付近に立地する縄文時代後期から弥生時代にかけての遺跡です。

縄文時代後期から晩期の貝層がみつかり、「伊豆諸島初の貝塚遺跡」として注目されました。

貝層中からは、土器・石器・貝・獣魚骨・骨角器などがたくさんみつかり、遺跡を残した人たちがどこから来たのか、日常的にどんな生活をしていたのかなどを知るための貴重な資料となりました。

このうち、いろいろな食用貝に混じって発見された30点ほどのオオツタノハが注目されました。

これらの中には完成した貝輪はあまりなく、ほとんどは貝輪製作の際に生じた破片などでした。

伊豆諸島とオオツタノハの関係が初めて示された証拠となったのです(忍澤2001年)。

三宅島ココマ遺跡

2007年の三宅島ココマ遺跡の学術調査では、発掘したのがわずかに0.1立米ほどであったにもかかわらず、最小個体数にしておよそ40点のオオツタノハが発見されました。

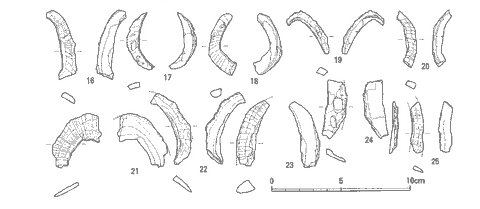

この数は、縄文時代には通常一つのムラで1から2点しか持っていなかった貝輪であることを考えると、非常に膨大な量といえます。

さらに、その状態が伊豆大島の下高洞遺跡と同様に貝輪製作の際生じた破片ばかりであったことから(図5)、この遺跡が弥生時代にオオツタノハ製貝輪の材料の入手と加工を手がけた人たちが残したものであることがわかったのです(三宅島ココマ遺跡学術調査団2009年、三宅村教育委員会・島の考古学研究会2010年)。

図5 三宅島ココマ遺跡出土のオオツタノハ

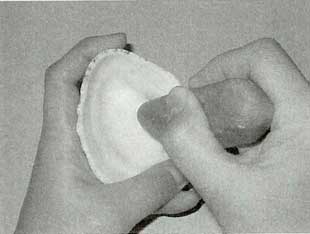

オオツタノハ貝輪製作復元(その1)

オオツタノハ貝輪製作復元(その2)

5 三浦半島の海蝕洞穴からみつかったオオツタノハ

三浦半島の南側には、弥生時代から古墳時代に残された「海蝕洞穴遺跡」が50箇所ほど知られています。

このうちの数箇所の遺跡から、オオツタノハ製貝輪がみつかっています。

この中には、貝輪の内縁や表面を入念に磨いた完成品もありますが、多くは研磨処理がなされていない「未製品」の状態であることがわかりました。

つまり、この遺跡が伊豆諸島からの「最初の陸揚げ地」で、遺跡を残した人たちは、この洞窟内で「貝輪の最終仕上げ」までの加工をしていたとみられるのです。

もしかしたら、三宅島ココマ遺跡を残した人たちの故郷は三浦半島南岸にあり、ここを拠点にオオツタノハ製貝輪生産をおこなっていたのかもしれません。

ココマ遺跡は、季節的に貝輪づくり集団が訪れる場所(キャンプ・サイト)だったとみられます。

6 市原とオオツタノハとの関係

ところで、オオツタノハと市原の関係はどうだったのでしょうか。

縄文時代後期から晩期の大規模貝塚集落である西広貝塚からは、計15点のオオツタノハ製貝輪がみつかっています(写真3、市原市教育委員会2007年)。

写真3 西広貝塚出土のオオツタノハ製貝輪

この数は、これまで東日本でみつかっているものとしては一遺跡の出土数が最も多く、西広貝塚が各地の貴重品の行き交う重要な位置を占める場所にあったことがわかります。

また、東千草山遺跡からは、1点の弥生時代後期のオオツタノハ製貝輪がみつかっています(財団法人市原市文化財センター1989年)。

これは、竪穴住居内に堆積した小規模な貝層からみつかったものですが(図9)、集落遺跡からの出土としては東日本では唯一のものです。

写真4 東千草山遺跡のオオツタノハ製貝輪と出土遺構

前に述べたように、弥生時代以降になるとオオツタノハ製貝輪は土器棺や墓など人の埋葬にともなってみつかるものが主体となるため、人びとが暮らすムラでどのように扱われていたのかを知ることができません。

そういう意味でも、東千草山遺跡でみつかって事例は大変貴重なのです。

いずれにしても、海を隔てた遠い島からもたらされた貴重な貝が、はるばる房総半島の中心市原の地まで届けられ、またこの地を経由してさらに内陸部や北の地(現在知られている縄文時代の最北遺跡は洞爺湖町入江貝塚)まで到達していたことには驚嘆せずにはいられません。

7 「幻の貝」・オオツタノハを追う!

オオツタノハは、「カサガイ」のなかまに入る貝で、二枚貝ではないためその殻は一つで、岩などに張りついて生息しています。

殻の大きさは最大で10センチメートル以上にも達する、カサガイのなかまでは最大級のものです。

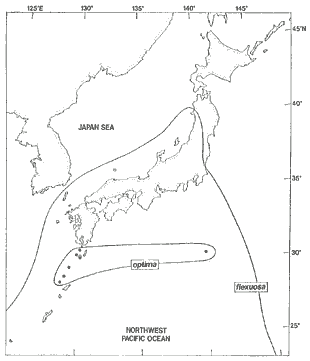

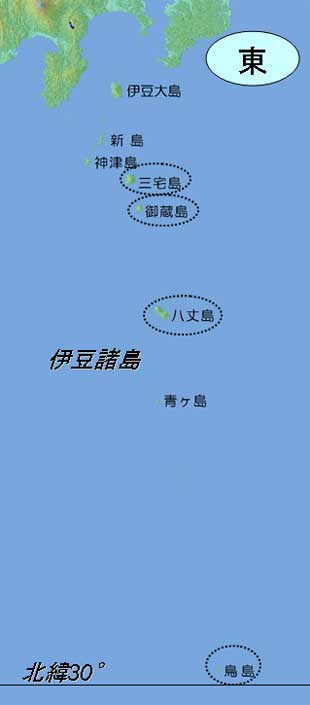

現在市販されている貝類図鑑などで調べてみると、オオツタノハの分布域については、南九州の大隅諸島・トカラ列島の島々、そして伊豆諸島南部の鳥島と書かれています(佐々木ほか1994、図6)。

つまりそれ以外の場所での生息は確認されていないのです。

とくに伊豆七島において生息が確認できないことは、考古学者を悩ませる最も大きな要因でした。

図6 通説によるオオツタノハの分布域

なぜなら、遺跡からみつかるオオツタノハ製貝輪の分布は極端に東日本に片寄っており、南九州からこれらの材料がやってきたと考えるには無理があります。

また、鳥島からやってきたとすることも、この島が東京から600キロメートルほども離れた孤島であることから考えにくいからです。

伊豆大島・三宅島に残された貝輪製作を示す証拠から考えると、伊豆諸島南部にオオツタノハの生息地があることが最も理解しやすいのです。

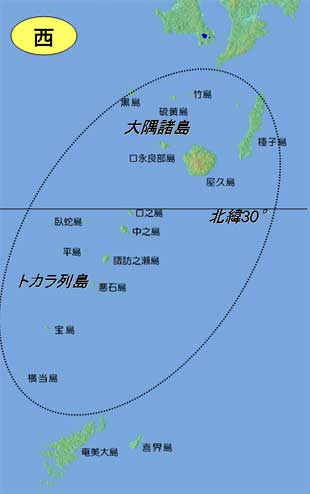

三宅・御蔵・八丈など伊豆諸島南部は、黒潮の影響を強く受けるため、高緯度地帯でありながら魚類・貝類の様相は南九州や紀伊半島南部に似た状況を示します。

したがって、水温や海流の条件がそろう伊豆諸島南部に、オオツタノハが現在でも生息している可能性は十分あるといえます。

「オオツタノハはどこから来たのか」。

考古学における長年の謎を解明するため、筆者は2007年から2009年にかけて、「幻の貝」・オオツタノを追う本格的な調査を、八丈島・三宅島・御蔵島にておこないました。

伊豆諸島の貝類調査を開始したのは1999年でした。

そしてついに足かけ10年におよぶ調査によって生きたオオツタノハの「捕獲」に成功し、東日本では従来からオオツタノハ生息の条件と言われていた北緯30度よりも遥かに北の伊豆諸島南部海域にも分布する事実がつきとめられたのです(写真5・図7、忍澤2011年)。

写真5 伊豆諸島南部海域で生息を確認したオオツタノハ

図7 調査で確認できたオオツタノハの生息域

8 日本列島の東西にあった「貝の道」

縄文・弥生時代の人たちが、主に装飾品にすることを目的に遠い南の島に特有の大きな貝を求めて海をわたり、材料の貝や加工した製品が移動したルートのことを「貝の道」と呼んでいます(木下1996年)。

有名なのは、南九州や沖縄など南西諸島を舞台として、ゴホウラ・イモガイ・ヤコウガイ・スイジガイ・オオツタノハなどのやりとりをした「西の貝の道」です。

これらの貝は主に弥生時代から古墳時代にかけて貝輪・貝釧の材料となりました。

ムラや地域の支配者層が、自らの権力を示す証しとして使っていたようです。

これら腕輪の素材はやがて、貝から青銅・石などにかわり、副葬品として古墳などに多量に入れられるようになります。

一方東日本では、縄文・弥生時代に伊豆諸島を舞台にオオツタノハが貝輪素材としてやりとりされます。

縄文時代には、オオツタノハのほかに大型のタカラガイであるハチジョウダカラやヤクシマダカラ、大型のイモガイであるカバミナシが主にペンダントなどの素材として利用されます。

これらの貝がたどったルートを「東の貝の道」と呼ぶことにします。

東の貝の道では、縄文・弥生でその中心地やたどったルートが大きく異なります。

両時代において、オオツタノハ製貝輪のもつ意味や価値、貝輪生産体制などが大きく変わっていった可能性があります(図8)。

図8 弥生・縄文の「貝の道」

ところで、東西の貝の道に共通して登場するのがオオツタノハで、いずれの地域でも貝輪の素材としていることが注目されます。

オオツタノハは、人目につかない極めて採取困難な場所に生息しているにもかかわらず、東西の離れた地域で同様の目的でこの貝を求めていることは、人とこの貝の不思議な関係を考えずにはいられません。

9 なぜ人びとはオオツタノハを求めたのか

オオツタノハは、日本列島において極めて限定された島しょ地域のみに生息し、その島で長年暮らす人たちでさえ、ほとんどその存在を知らず、ひっそりと身を潜めるように生息している貝です。

生息場所は比較的平らな面の多い切り立った岩で、潮間帯中部から下部という位置に張りついているため、大潮の最干潮時間帯でなければ姿を現しません。

また、餌をとるためにあまり動き回らないため、貝殻表面には海藻・フジツボ・石灰分などがびっしりと付着し、完全に周囲の環境に溶け込んでいて容易に発見でません。

生息状況や生態を知った者でさえ簡単に見つけ出せず、見つけても足場すらしっかりしない滑りやすい岩礁地帯で、絶えず打ち寄せる荒波に向いながら、吸着力がすさまじい大型の平らな貝を剥がし取るのは決して容易なことではありません。

まして付着物に覆われた貝殻を見ても、「この貝で腕輪を作ってみよう」とはとうてい思えないのです。

縄文・弥生の人びとは、この貝をいかにして見つけ、なぜ貝輪の素材としようと思ったのでしょう。

今一度オオツタノハの貝殻をながめてみましょう。

大きさ・かたち・厚さに由来する丈夫さ・重量感、一つとして縄文時代に大流行した「ベンケイガイ」にも劣りません(図2)。

さらにオオツタノハは、研磨によって殻表面の付着物を取り除くと、貝本来の色である淡いピンク色または濃い紫色ともいえる何とも言えない独特の色合いが出てきます。

この色と白色が織りなす放射状の模様は、他の貝輪素材には決してない魅力的な輝きと写ったのかもしれません(写真6)。

写真6 オオツタノハ製の貝輪(復元)

さらに、他の貝種にはない「稀少性」、このことがオオツタノハへの魅力を後押ししたのではないでしょうか。

オオツタノハ製貝輪が東日本全域に広がるのは、まさにベンケイガイ製貝輪が大流行するのとほぼ同時です。

ベンケイガイによって「一般化」した「貝輪装着の習慣」は、新たな素材への探求心に火をつけ、海を渡った孤島でこの貝を発見するにいたったのかもしれません。

「幻の貝」を見つけるのは本当に至難の業でした。

島の周囲を「黒潮」が常に洗う伊豆諸島の海は想像を絶する厳しさで、比較的波が荒いと言われる南房総の海などとは比べものにならない状態でした。

筆者は、この難易度の極めて高い海で「幻の貝」を捜索し捕獲する体験を通じて、何となく先史時代の人びとの気持ちに近づけたかなあと思っています。

私があえて「捕獲」という言葉をこの貝に対して使うのは、この貝がハマグリやアサリなど干潟で拾うかのように「採集」できるものとは根本的にその難易度が異なるからです。

まさに魚や動物を仕留める行為に近いので「捕獲」という言葉を意識的に使うことにしています。

何故この貝で作られた貝輪が人びとに珍重されたのか、それは命がけで海を渡り、貝を探し出し捕らえるという行為がなければ得られないからにほかなりません。

黒潮を横断して海を渡ること、そして荒波と格闘しながら貝を捕獲すること。

選び抜かれた人にのみなせる技によって得られた貴重な貝で作られた腕輪の価値は、東日本どこへ行っても通用するものとなりました。

縄文時代には、これらを共有することで地域の人びととの「結束」を深め、弥生時代にはこれを多数所有することで「権力」を誇示し、一つのムラや地域をまとめるための原動力としたのかもしれません。

10 おわりに・オオツタノハは食べられるか

ところで、貝殻ばかりの話をしてきましたが、「オオツタノハの身は果たして食べられるのか」、これはよく聞かれる質問です。

答えは「食べられる」、そして「かなり旨い」です。

貝殻が10センチメートルにもなる個体となると、その身の大きさは「トコブシ」や小さめの「アワビ」ほどにもなります。

筆者は昨年から、「西の貝の道」の実態解明を目的に、鹿児島県種子島にて考古学・生物学的調査を開始しました(忍澤2010年)。

実は、種子島ではごく少数の島民が、現在も食用にするためにオオツタノハを捕っています。

隣の屋久島では、一部の民宿でお客さんに島の珍味としてふるまっているとか。

食べ方は、

- さっと湯通ししたあと刻んで、酢醤油につける

- 味噌和え

- 天ぷら

などです。

身の歯ごたえはアワビほど硬くなく、臭いなどクセも全くなく、極めて美味です。

とくに1.の食べ方がおすすめです。

苦労して捕獲した個体ならなおさらで、酒の肴には最高です。

おそらく、縄文・弥生時代の人びとも、目的は貝殻を得ることだったのでしょうが、その味も堪能したものと思われます。

これほど大きな身をもつ貝は伊豆諸島の磯にはいないことからみても、よそから島に遠征してきた人たちにとって貴重な食糧の一つだったことでしょう。

食べておいしく、貝殻は腕輪に。

何と利用価値の高い貝でしょうか。

ところで、オオツタノハが何を食べ、いつ活動し、10センチメートルもの個体になるには何年必要かなどその生態について、さらに日本列島における生息分布の実態(西と東における北限は)など、実はいまだによくわかっていないのです。

この貝については、今後も考古学・生物学的観点から研究しなければなりません。

謎多き貝だけに、「オオツタノハ」は現代人をも魅了しつづけているのです。

参考文献

- 市原市教育委員会 2007年 「西広貝塚III.」 『上総国分寺台遺跡調査報告』XVII

- 忍澤成視 2001年 「縄文時代におけるオオツタノハガイ製貝輪の製作地と加工法-伊豆大島 下高洞遺跡D地区検出資料からの検討-」 『日本考古学』12 日本考古学協会

- 忍澤成視 2008年 「貝塚出土の魚貝類-東京湾で採れた海の幸-」 『市原市歴史と文化財シリーズ』13 市原市地方史研究連絡協議会

- 忍澤成視 2010年 「伊豆諸島御蔵島・大隅諸島種子島における現生オオツタノハの調査-日本列島先史時代における東西「貝の道」の実態解明にむけて-」 『動物考古学』27 動物考古学研究会

- 忍澤成視 2011年 「貝の考古学」 『ものが語る歴史』22 同成社

- 木下尚子 1996年 「南島貝文化の研究-貝の道の考古学-」 法政大学出版局

- 財団法人市原市文化財センター 1989年 「千草山遺跡・東千草山遺跡」 『財団法人市原市文化財センター調査報告書』 第29集

- 佐々木猛智ほか 1994年 「ツタノハガイとオオツタノハガイの関係」 『ちりぼたん』25-2 日本貝類学会

- 三宅島ココマ遺跡学術調査団 2009年 「東京都三宅島ココマ遺跡発掘調査報告書」

- 三宅村教育委員会・島の考古学研究会 2010年 「2000年前の三宅島」

この記事に関するお問い合わせ先

市原歴史博物館

〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地

電話:0436-41-9344

ファックス:0436-42-0133

メール:imuseum@city.ichihara.lg.jp

開館時間:9時00分~17時00分

休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始

更新日:2022年04月18日