ノート022西広貝塚出土の骨製垂飾品(2)【考古】

研究ノート

鶴岡英一

骨製管状垂飾品(ほねせいくだじょうすいしょくひん)とは?

縄文時代に使われていた装身具のひとつです。鳥や中小型獣の四肢骨(橈骨・尺骨・大腿骨・脛骨など)をすり切って管状にしたもので、中空の骨幹部にひもを通してネックレスのように使われたと考えられます。骨を切断しただけのものと、表面に線刻を施したり、赤い顔料を塗ったりして、装飾を加えるものとがあります。

西広貝塚からは全部で90点見つかっていますが、ひとつの遺跡からこれだけの数が出土したことは、これまでに例がありません。

西広貝塚出土の管状垂飾品

出土の特徴

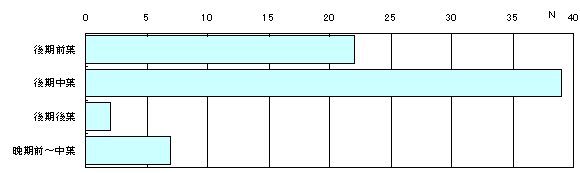

出土した貝層に含まれる土器の形式などから、管状垂飾品が廃棄された時期がわかったのは69点でした。なかでも、今から3500年くらい前の縄文時代後期の中頃(加曽利B式期)が39点で最も多く、全体の半数以上を占めています。

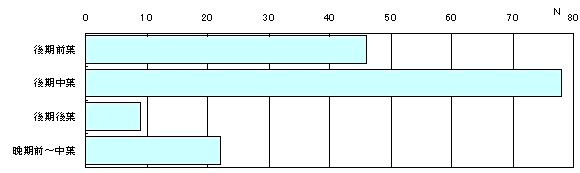

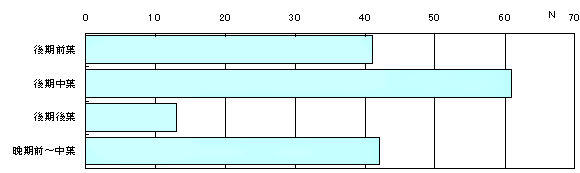

後期の中頃には鳥類と中小型獣の出土量も最も多くなりますが、これは管状垂飾品の出土量増加とも関係があると考えられます。また、同一素材からつくられた製品は、狭い範囲からまとまって出土する傾向があり、ひもでつながれたままの状態で廃棄されたのかもしれません。

まだ十分使用に耐える製品が、なぜ廃棄されたのかはわかりませんが、使用していたひとが亡くなったことによるのでしょうか。装身具を付けた状態で埋葬される縄文人骨は極めて稀ですので、廃棄にあたっても、何らかのしきたりがあったと思われます。

管状垂飾品の時期別出土量

鳥類の時期別出土量(最小個体数による)

中小型獣の時期別出土量(最小個体数による)

素材同定の難しさ

製品に使われた動物の種類を調べることは、縄文時代に暮らした人々がその動物とどのようにかかわっていたのかを知る上でとても重要です。

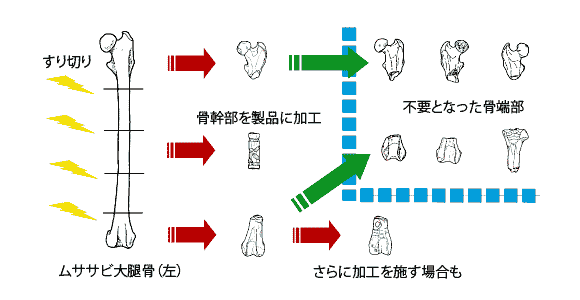

動物の種類や部位を見分けるには、通常は骨の特徴がよくあらわれる骨端部を用いますが、管状垂飾品の場合、骨端部は取り除かれてしまっています。骨の中間部でも、ある程度の長さがあれば、種が特定できる可能性も高まりますが、これも手ごろな長さに切断されていますので、たいへん厄介です。

西広貝塚の場合も、どの動物のどこの骨が使われていたのかを特定できたのは、全体の約半分に過ぎません。

管状垂飾品の素材別出土量

切断された骨端部の発見

西広貝塚では約37000箱の貝層サンプルすべてを水洗し、徹底的に製品類の拾い出しを行いましたが、この過程で、切断痕の残る骨端部が発見されました。

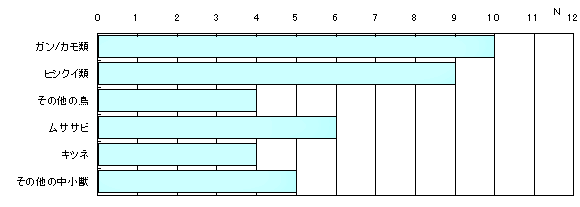

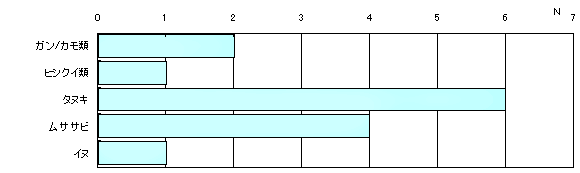

この骨を調べたところ、鳥類ではカモ類・ガン類・ヒシクイ類、哺乳類ではイヌ・タヌキ・ムササビが含まれることが確認され、管状垂飾品の素材として利用されたことがわかりました。このうち、最も多いのがタヌキの6点で、これにムササビの4点が続きます。

これらの骨端部の発見は、縄文人たちが捕獲した数多くの動物の中から、素材となった種を特定する際の重要な手掛かりになりました。

切断された骨端部の動物種別出土量

切断された鳥の骨端部(左:ガン類・右:ヒシクイ類)

切断されたタヌキの骨端部

切断されたムササビの骨端部

ムササビ骨の利用

骨端部の発見により、西広貝塚では6点の管状垂飾品がムササビの骨で作られていることがわかりました。製品は、すり切りによる切断ののち、両端部寄りに浅い溝を1条めぐらすタイプが中心で、4点見られます。また、両端部の溝に加えて、中間部にらせん状の溝を彫り込むタイプもありました。

ムササビはリス科の動物で、頭胴長30から50センチメートルを測ります。平地から低山の森林に生息し、夜行性で、前足と後足の間にある飛膜を広げて木から木へと滑空します。巣穴さえ見つけられれば、捕獲はそれほど難しくはないとの話もありますが、人里近くに頻繁に出没するタヌキなどに比べれば、目にする機会はそれほど多くはなかったことでしょう。

千葉県内では、西広貝塚以外にも2ヶ所の貝塚から、切断されたムササビの骨端部が見つかっています。国指定史跡の千葉市加曽利貝塚(詳細は下記リンク「21西広貝塚出土の骨製垂飾品(1)」をご覧ください。)と、環状盛土遺構(かんじょうもりどいこう)として注目された君津市三直(みのう)貝塚です。両遺跡からは骨の中間部は見つかっていませんが、西広貝塚同様に管状垂飾品をつくった際の残りと考えてよいでしょう。

細く円柱状にまっすぐ伸びるムササビの骨が管状垂飾品に適していることを、縄文人たちはしっかりと認識していたようです。両遺跡ともに縄文時代後期中頃(加曽利B式期)の貝層からの出土とされていますので、この時期に、広域的にムササビを利用する意識が高まっていたことがわかります。

このような目で見直せば、これまでに加曽利B式期の貝層から出土し、素材不明とされてきた管状垂飾品のなかにも、ムササビ骨製のものが含まれていることを確認できるかも知れません。

管状垂飾品の製作過程模式図

加曽利南貝塚出土の切断されたムササビ骨端部

参考文献

市原市教育委員会 2007年 『市原市西広貝塚III』

財団法人千葉県教育振興財団 2006年 『東関東自動車道(木更津・富津線)埋蔵文化財調査報告書7-君津市三直貝塚-』

この記事に関するお問い合わせ先

市原歴史博物館

〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地

電話:0436-41-9344

ファックス:0436-42-0133

メール:imuseum@city.ichihara.lg.jp

開館時間:9時00分~17時00分

休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始

更新日:2022年04月18日