ノート026貝の考古学(2)西広貝塚からみつかったオオツタノハ製貝輪の故郷【考古】

研究ノート

忍澤成視

国分寺台に所在する大貝塚、西広貝塚からは、縄文時代後期から晩期の所産とみられる貝輪が400点ほどみつかっています。

使われた貝の主体はベンケイガイですが、この中に15点のオオツタノハと呼ばれる特殊な貝で作られたものがあります。

この数量は、同一遺跡のものとしては東日本では最多で、西広貝塚が稀少な品々が集まる拠点的なムラであったことを示す資料のひとつと考えられます。

オオツタノハ製の貝輪の「特殊性」は、その稀少性にあります。

東日本では、貝の生息域が極めて限定されているのです。

最近の現生貝調査の結果、その生息地が伊豆諸島南部の三宅島・御蔵島・八丈島にあることがわかってきました。

縄文時代、ある集団がこの貝の生息場所を知り、貝輪の素材とするために黒潮を横断しながら島へと渡り、まさに命がけで「捕獲」したのち貝輪に仕上げたのです。

そしてこの貝輪は、縄文時代後期の前半には、東海地方から北海道へと広域に分布するようになりました。

これをやってのけた集団がいたのが伊豆大島だったのです。

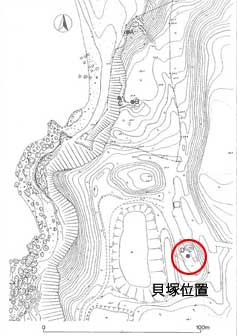

伊豆大島・下高洞遺跡 (下図・写真:大島町教育委員会1996年)

下高洞遺跡は、伊豆大島の西岸、元町港近くにある縄文時代早期から弥生時代にかけての遺跡です。

遺跡はAからDと呼称される区域に分かれますが、このうちのD地区は、1985年、町の清掃部によるゴミ埋設用坑の掘削工事中偶然発見されました。

表土下約2メートルの火山灰の厚い堆積層の下に、約1メートルの貝層や遺物包含層がみつかったのです。

発見当時、「伊豆諸島初の貝塚遺跡」として注目を集めました。

1986年には東京都の指定史跡になっています。

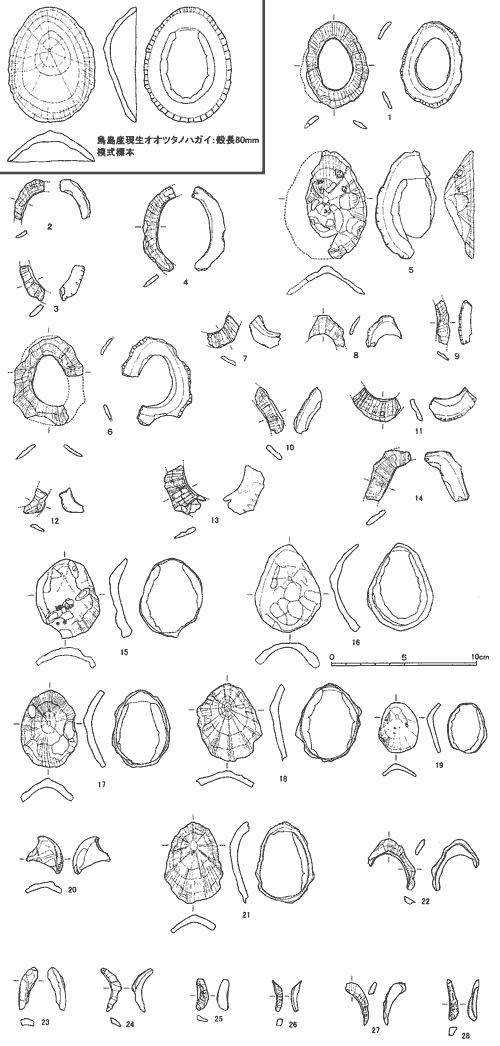

下高洞遺跡からみつかったオオツタノハ(忍澤2001年)

貝層中や包含層中からは、膨大な数の土器・石器類・骨角器類、食用にされたサザエなど岩礁性貝類、カツオやサメなどの魚類、ウミガメ、イノシシなどの獣骨も多量にみつかっています。

これらは、島嶼部の縄文人の生活がどのようなものであったかを具体的に示す重要な資料です。

このうち特に注目すべきものに、オオツタノハ製貝輪があります。

検出された数はおよそ30点、しかし発掘当時の状況を示す記述によると、実際にはもっと多くの資料があった可能性があります。

残された資料を観察してわかるのは、これらのほとんどが、貝輪製作時の「残骸」とみられることです。

これはこの場所で貝輪づくりがおこなわれた証拠で、伊豆諸島とオオツタノハとの関係を具体的に示す初めての資料として注目されることになりました。

最近の発掘調査で、弥生時代にオオツタノハ製貝輪を作った集団が、三宅島にいたことが知られるようになりましたが(詳細は下記リンク「25貝の考古学(1)貝から読み取る先史時代の人々の交流」をご覧ください)、縄文時代のものは今のところ伊豆大島にしかありません。

ノート025貝の考古学(1)貝から読み取る先史時代の人々の交流【考古】

西広貝塚からみつかった15点の貝輪は、伊豆大島下高洞遺跡の人たちによって作られたものかもしれないのです。

参考文献

- 東京都大島町教育委員会 1985年 「下高洞遺跡」

- 東京都大島町教育委員会 1996年 「下高洞遺跡D地区発掘調査報告」 東京都大島町 1998年 「大島町史 考古編」

- 忍澤成視 2001年 「縄文時代におけるオオツタノハガイ製貝輪の製作地と加工法-伊豆大島下高洞遺跡D地区検出資料からの検討-」 『日本考古学』 12

- 忍澤成視 2009年 「もう一つの貝の道-伊豆諸島におけるオオツタノハ製貝輪生産-」 『動物考古学』 26

- 樋口秀司 2010年 「伊豆諸島を知る辞典」 東京堂出版

- 三宅島ココマ遺跡学術調査団 2009年 「東京都三宅島 ココマ遺跡発掘調査報告書」 『島の考古学研究会調査研究報告書』 1

この記事に関するお問い合わせ先

市原歴史博物館

〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地

電話:0436-41-9344

ファックス:0436-42-0133

メール:imuseum@city.ichihara.lg.jp

開館時間:9時00分~17時00分

休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始

更新日:2022年04月18日