菅原孝標女生誕千年記念特集 第2回 上総での菅原孝標一家の住まいについて

国府(こくふ)には都から赴任してきた国司一家のために、「国司館」(こくしのたち)と呼ばれる官舎が用意されていました。菅原孝標女も父とともに上総国司館に入ったと思われますが、その正確な位置はわかっていません。しかし市原北部であることは間違いないようです。

(なるみ)今回は孝標一家の住まいについて。

うーん、ちょっとこれは難しいですよね。孝標は国司だから、上総国府で生活したわけでしょう?

上総国府は『和名類聚抄』(わみょうるいじゅうしょう 平安時代に編さんされた辞典)に「市原郡」とありますから、市原市北部に置かれたことは間違いないようなのですが。

奈良時代、国府の近くに建てられた国分寺は、僧寺・尼寺ともに発掘調査され、国史跡に指定されているのですけれど、国府となると、どこにあったのかはっきりしない。国分寺からそう離れていないことだけは確かなようですね。

(さとし学芸員)孝標一家が生活していたのは上総国司館だ。国司館は国内の要地に数箇所あったのだろうけれど、国司が家族とともにふだん生活していたのは、国府域内の館だろうね。孝標の時代の国司館が必ず国府域内にあったかどうかはわからないけれど、市原北部のどこかであることは間違いないだろうね。

さて、古代の上総国府はどこにあったのでしょうか。有力な推定地としては、市原台地上の市原・郡本地区と、養老川沖積平野の村上地区があります。

いずれも現段階で決定的な証拠は得られていません。

有力な国府推定地である市原・郡本地区(画面右上)と村上地区(左下)。

市原・郡本地区は台地上で、古代道が縦断することが発掘調査で確認されています。画面右側の赤い縦ラインが古代道で、これに沿って重要遺跡が展開しています。

これに対し村上地区では、国分僧寺から低地に抜ける直線道路が「天平道路」と推測され、これを基準に方8町の国府域が想定されています。ただし近年は、この道路が本当に古代まで遡るかどうか、もう一度検討が必要と言われています。図では、上総国分僧寺の発掘調査に携われた須田勉氏の推定域を青の方形で示しましたが、同規模でやや北東にずれる石井則孝氏の説もあります。

(なるみ)両地区を国府推定地とするのに、どんな根拠があるのですか。

(さとし学芸員)まず市原・郡本地区。

郡本には「古甲」(ふるこう)という地名があって、「古国府」に通じる可能性がある。

また、市原地区にある阿須波神社を『万葉集』の防人歌に見える「阿須波の神」に当てる説もある。

これらの地域は、中世国衙、あるいは守護所がおかれた可能性の高い能満地区の西側に接すること、9世紀を中心とする国の役所か役人の館と推定されている稲荷台遺跡にも近いこと、古代道が縦断していること、なども根拠となるだろうね。このほか、地区の北側には7世紀末まで遡る光善寺廃寺があることも重要だ。この寺は市原郡の郡名寺院に推定されているけれど、国分寺創建以前の国府寺院と考える説もあるよ。

国府寺院(こくふじいん)

律令制下、各国の国府には、政治を指導する国司(こくし)と、仏教指導を担う国師(こくし)が赴任していました。国司が国司館に入ったのに対し、国分寺ができる以前の国師は国府寺院に入ったわけです。上総国の場合、光善寺廃寺がこれにあたる可能性がありますが、発掘調査を行っていないため、詳細は不明のままです。

市原地区の阿須波神社

『万葉集』巻二十には、帳丁(ちょうのよぼろ)若麻績部諸人(わかをにべのもろひと)の歌が収録されています。

「庭中の阿須波の神に木柴さし吾は斎はむ帰り来までに」

この「阿須波の神」を阿須波神社の前身と考え、「庭中」を国府の庭と見る説があります。

阿須波神社境内にある万葉歌碑

諸人が防人として徴兵され、歌ったものです。

「庭中の阿須波神に木柴をさし奉り、無事の帰還を祈りましょう。」

(さとし学芸員)次は村上地区。

村上国府説では、上総国分寺の日常的な出入り口だった西門跡付近から戸隠神社を迂回してまっすぐ伸びる道を「天平道路」と仮定し、国府域を決める基準線として理解している。この地域は平坦地が広いからね、方8町程度の国府域が確保できることになる。

それと、古代の瓦が採取できることも根拠になっているよ。

養老川に接した低地だから、水運を考えると便利な土地だ。

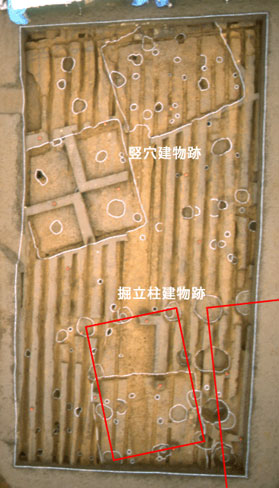

古甲遺跡第3次調査区

大型掘立柱建物跡の柱配列を赤線で示しました。9世紀に機能したものと見られます。右側の建物は第4次調査で南東隅も確認され、柱間3から4尺、3間×4間の大型建物であることがわかりましたが、国府政庁を構成するような建物ではないようです。調査区全面を覆う櫛歯状の縦溝は、近年の耕作機械による撹乱です。

(なるみ)「天平道路」の存在が、村上国府説の重要な根拠なのですね。

(さとし学芸員)しかしこの道はね、圃場整備前は今のように村上までまっすぐ伸びておらず、「大道」と呼ばれた傍証とする字「大道脇」も接していないことがわかったから、根拠としてはもう一度よく検討する必要があるだろうね。

(なるみ)どちらの地区も一部を発掘調査していますが、考古学的にはどうなのですか?

(さとし学芸員)市原・郡本地区では、郡本八幡宮付近と国道297号線沿いの字古甲(ふるこう)で実施している。古甲地区では昭和39年(1964)に行った発掘調査で、建物の基壇と思われる跡を確認したのだけれど、平成3年(1991)の再調査では確認できなかった。しかし平成6年度の調査では大型掘立柱建物跡が確認されているよ。

村上地区でも多数の掘立柱建物跡が発見されているね。この村上遺跡は、養老川の古い河道跡に面していることから、国府津(国府の港)だった可能性も指摘されてるね。

(なるみ)国府のあった可能性としては、結局どちらが高いのでしょうか。

(さとし学芸員)何とも言えないね。どの調査も国府政庁を見つけたわけじゃないからね。

それにね、国府は時代によって場所が移る場合もあるんだ。上総国府についてもね、最初は村上地区に置かれたものが、10世紀頃に郡本・市原地区に移ったと見る意見もあるよ。

国府自体の景観や国衙機構のありかたも変化していくから、孝標の時代の状況をイメージするには注意が必要だ。

下野国府政庁の模型(奈良時代)

栃木県立しもつけ風土記の丘資料館所蔵 栃木県教育委員会提供

奈良時代当初の国府は、平城京の平城宮に該当する国衙(こくが)を中心に整備されました。国衙には、政治の中枢となる政庁(せいちょう)を中心に、重要官庁が置かれたようです。政庁は平城宮の大極殿院や朝堂院を模範とする配置で、上総国府も模型のように正殿を奥に置き、正面に前殿を、両翼に長大な脇殿を配するスタイルだったと考えられます。

(なるみ)国府って、都の縮小版みたいなものなのでしょう? 一辺8町くらいと聞いたことがあるわ。

整然とした街区の中核にある国衙(こくが)は都の宮域(きゅういき)に相当するもので、そこには立派な政庁があり、国司や官人たちが出仕している、そんなイメージなのですが。

館前遺跡(陸奥国司館)の復原模型(平安時代 9世紀前葉)

多賀城市埋蔵文化財調査センター所蔵 多賀城市教育委員会提供

国司の政務の場を国庁とすると、生活の場が国司館になります。上の模型は平安時代前期の陸奥国司館に推測されるものですが、菅原孝標の時代より200年近く古い例になります。

国府政庁が行政の中心施設として維持されるのはせいぜい10世紀頃まで。孝標の時代には国司館が政庁としての役割も兼ねるようになっていたと考えられますので、上の模型とは少々異なるかもしれません。菅原孝標女一家がくらした上総国司館は、どのようなイメージなのでしょうか。今後の研究の進展が期待されます。

(さとし学芸員)君が言っているのは、初めて国府が整備された奈良時代のイメージだよ。しかも規模については国の等級や政治的な思惑もあって様々だったろう。国衙を取り巻く街区についてもね、陸奥国府だった多賀城のように整然と整えられた例から、明確に造られなかった例など様々で、国府の景観はその国によってかなり違ったみたいだ。上総国は大国であり、国分寺も全国最大級の規模があったから、それなりに立派な国府だったと思いたいところだけど・・発掘調査しないとわからないね。

いずれにせよ孝標の時代になると、奈良時代に造られた国府政庁は衰えたのだろうけれど、あくまでも国府は国政の中心であり続け、都市的な空間が形づくられていたのだと思う。国衙に所属する工人も多くいたようだしね。

(なるみ)市原台地の周辺には、国衙工人の給免田の遺名と思われる字がいくつかありますものね。「上細工田」(かみせーくだ)とか「梶(鍛冶)給」とか、「番匠給」とか。「時シ(土師師?)免」なんてのもありましたね。

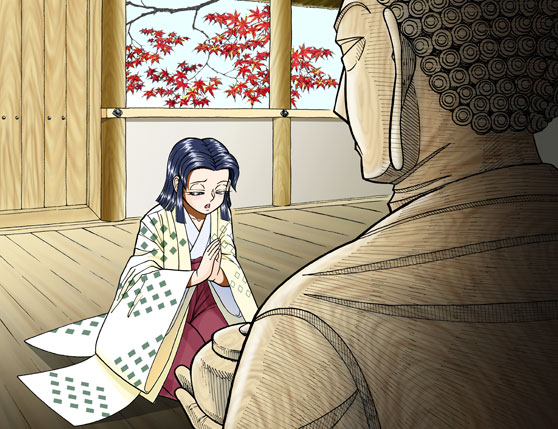

(さとし学芸員)それと『更級日記』にも興味深い記述があるよ。

(なるみ)ああ、あれか。作者が物語を読みたいあまりに、等身大の薬師仏を父に頼んで造ってもらい、「早く上京させて下さい。そしてありったけの物語を見せて下さい」と一心に祈るくだり。孝標は国守の権利を行使して、仏師を動員したのでしょうね。

(さとし学芸員)このエピソードが史実かどうかは断言できないけれど、少なくとも当時、東国の国府でも立派な仏像が造れると認識されていたことは重要だよね。

給免田(きゅうめんでん)

国府で働く役人や技術者たちに給付された耕作地のことで、中世的な経済再編が進む平安末期から鎌倉初期にかけて成立しました。

市原台地周辺には、職能民の給免田を示す遺名地がいくつか確認できます。職能民の給免田については、国衙の近くに設定されるのが普通で、中世初期の上総国衙が市原台地上にあった可能性を示唆するものです。

薬師仏に祈る菅原孝標女

『更級日記』作者は、物語が読みたいあまり、国司館内に「等身」の薬師仏を造ってもらい、一心に祈ります。「等身」とは願主である菅原孝標女の身長大と理解されていますが、丈六仏を指すのかもしれません。いずれにせよ立派な仏像だったと想像できます。

当時の市原市域は、仏像の像立が盛んな地域だったようで、市内には日光寺木造聖観音立像、蓮蔵院木造聖観音立像、称禮寺木造薬師如来坐像、薬王寺木造薬師如来坐像、法行寺木造薬師如来坐像、寿福寺如来坐像などの平安時代制作の仏像が今も遺っています。もしかしたら孝標女の薬師仏を造った仏師も、いずれかの制作に関わっていたのかもしれません。

次回は国司階級と任国との関係について、語り合いたいと思います。

文献

笹生 衛 1993 「国分寺の建立と仏教」『房総考古学ライブラリー7 歴史時代(1)』財団法人千葉県文化財センター

宮本敬一 1996 「上総国」『日本考古学協会 1996年度三重大会 シンポジウム2 国府-畿内・七道の様相-』日本考古学協会三重県実行委員会

須田 勉 1998 「上総国府関連遺跡」『千葉県の歴史』資料編 考古3(奈良・平安時代) 千葉県

須田 勉 1998 「光善寺廃寺」 『千葉県の歴史』資料編 考古3(奈良・平安時代) 千葉県

木下 良 1999 「上総国府の調査」『上総国府推定地歴史地理学的調査報告書』市原市教育委員会

この記事に関するお問い合わせ先

市原歴史博物館

〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地

電話:0436-41-9344

ファックス:0436-42-0133

メール:imuseum@city.ichihara.lg.jp

開館時間:9時00分~17時00分

休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始

更新日:2022年04月18日